Secciones

Servicios

Destacamos

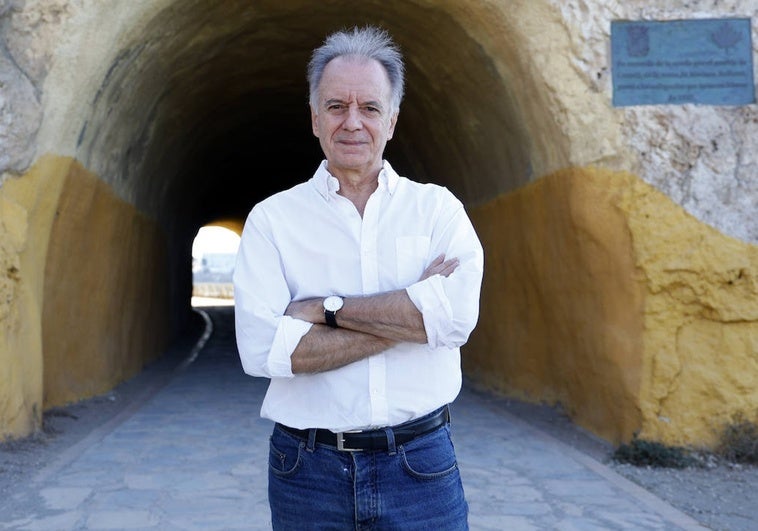

Parece mentira que éste fuera el escenario. Aparcamiento lleno de caravanas, un par de pescadores con carrete, algún bañista tempranero de otoño y un heredero ... de la literatura picaresca con detector de metales a ver si pilla algún tesoro perdido por el prójimo en la playa. Alguna moneda o abalorio como los que llevaban encima los que huían despavoridos en febrero de 1937 con toda una vida a cuestas. O todo lo que pudieron cargar que siempre fue menos de lo que hubieran querido y más de lo que podían llevar. Este luminoso Peñón del Cuervo fue más bien un pájaro de mal agüero para la familia de Antonio Soler (Málaga, 1956), que pasó aquí una tormentosa noche huyendo de las amenazas radiofónicas de Queipo de Llano rumbo a los bombardeos y la metralla que le esperaba en la Carretera de Almería. Un éxodo que protagoniza la nueva novela del escritor malagueño, 'El día del lobo', que casi nueve décadas después narra lo que sus abuelos, padres y tíos sufrieron y vivieron en aquella huida desesperada. Pero también lo que ocurrió antes y después.

En el otrora oscuro y duro peñón quedamos con Soler para hablar de este libro y esta historia «íntima», que sale a la venta el próximo miércoles día 2 y se presenta en Málaga al día siguiente (Auditorio Museo Picasso, 19,30 horas). Una no novela –todo lo narrado ocurrió– que se parece mucho a una novela. Un «cuento del lobo», como avanza Soler, que descubre a su madre Libertad, que se tuvo que cambiar el nombre por Carmen; a su padre carabinero; a su abuelo militante socialista y topo, y, sobre todo, a su abuela Josefa, gran transmisora del legado familiar. Y del tono del libro. Con emoción positiva ante la tragedia. Y algo de espíritu burlón. El escritor huye de la equidistancia, señala los lobos de aquella guerra y evita hablar de la popular 'Desbandá'. Prefiere acuñar el apelativo de 'caminantes' para hablar de una de las grandes matanzas de la Guerra Civil y su silencio posterior. Por eso, hoy sigue siendo muy desconocida. Lo paradójico es que esta historia en propias carnes de Soler seguiría inédita si la casualidad o el destino –o ambas– no llegan a llamar a su puerta.

–¿La carretera de Almería estaba esperando a Antonio Soler?

–Pues no. Lo curioso es que esta propuesta vino de fuera. Fue la editorial Espasa la que me preguntó si conocía el éxodo de Málaga de 1937 y si quería escribir una novela. Les dije que lo conocía bastante bien porque mi familia materna hizo ese camino, pero que no veía una novela, sino una crónica familiar. Les interesó y la verdad es que ha sido un reencuentro con parte de mi memoria.

–Es sorprendente que mantuviera esta historia inédita.

–Tal vez, el estar en el bosque no me dejaba ver los árboles. Este relato venía acompañándome desde que era niño y, una vez que conecté con eso, fue fácil tirar del hilo. Además, lo que le pasó a mi familia en la guerra estaba tan lleno de peripecias que me dije: ¿Para qué voy a inventar nada? Y llegado aquí, realmente la pregunta es: ¿cómo no lo he hecho antes?

Título: 'El día del lobo'

Autor: Antonio Soler

Editorial: Espasa, España, 376 pag. En librerías el 2 de octubre.

Presentación: Jueves 3 de octubre, a las 19,30 horas, en el Auditorio Christine Picasso del Museo Picasso.

–Todas lo son, pero ¿ésta puede ser su obra más personal?

–Es curioso que sea una propuesta de fuera, un libro de encargo, como se suele decir, el que al final se convierte en un libro muy íntimo, una historia muy mía. También tiene mucho de homenaje a una determinada gente que padece la historia, que no la hace, pero que la padece, y el homenaje está hecho a través de mi familia…

–¿Un homenaje a los perdedores de la Historia?

–Sí, te iba a decir que no es una historia de buenos y malos, pero realmente lo es. Lo que ocurre es que hay buenos y malos en los dos bandos. Hubo crueldad en un lado y en el otro. Pero con eso no quiero decir que sea equidistante, porque la situación histórica y política fue clara: hubo un Gobierno legal y un golpe de Estado. Y más aún, el golpe se da con la directriz del General Mola de que hay que sembrar el terror. En el otro lado, el Gobierno de la República intentó controlar los desmanes por parte de anarquistas, milicianos o simples delincuentes y hasta avanzado el 37 no lo consigue. Pero el fenómeno fue a la inversa, mientras que en un bando el terror vino de arriba abajo, en el otro vino desde abajo y se intentó frenar desde arriba. Por tanto, no hay equidistancia, pero está claro que hubo buenos y malos en un lado y en otro.

–Usted me habló de un ensayo o unas memorias, pero la editorial lo ha etiquetado como novela. ¿Qué libro es 'La noche del lobo'?

–Realmente un ensayo nunca pensé, aunque descarté la novela porque veía un libro de no ficción. Lo que he hecho es contar la historia de mi familia a partir de que mi abuela me relató la guerra cuando yo era niño empleando la fórmula de los cuentos infantiles. De hecho, el libro empieza con «había una vez» y el propio título remite a que viene el lobo y se lleva a los inocentes. Así que lo que he hecho es contar un cuento, un cuento para adultos, utilizando recursos de novela, pero sin emplear la ficción. El resultado es un relato que tiene de trasfondo la realidad.

Antonio Soler

Escritor

–Usted advierte en sus páginas que «la escritura no es una máquina fotográfica».

–Sí, sí, el libro no es fotografía, sino pintura. Y en la pintura hay una interpretación de la realidad. Utilizo la memoria, pero además sacada de la memoria de otro, porque yo cuento lo que recuerdo que mi abuela me contaba que recordaba. Caballero Bonald decía que quien recuerda miente. Y Félix de Azúa sostiene que la memoria es un producto de la imaginación. Yo diría que el libro es una crónica familiar, una narración de hechos reales, pero la etiqueta que la ponga quien quiera.

–Pues a mí me ha parecido una novela.

–Eso me están diciendo los primeros que lo han leído. Hombre, llevo más de 40 años escribiendo y los recursos tienen que estar ahí.

–¿Queda algún protagonista vivo de esta historia para leerla?

–La novela –lo dice como aceptando ya la etiqueta– se va a publicar dentro de unos días y prácticamente nadie que no sea del entorno literario la ha leído. Ya solo están los descendientes de mi familia. Tengo bastantes primos, lo que no sé es si guardan memoria o si tuvieron la curiosidad de preguntar, porque ese es otro factor. Hay muchos amigos, incluso escritores, que hablan del silencio de sus padres y abuelos a la hora de contar cosas de la guerra. En mi caso, no es que mi familia fuera pregonándolo, sino que por curiosidad fui un interrogador permanente y tuve la suerte de que mi abuela era fácil de interrogar.

–Pues ya que lo dice, mi familia materna también hizo la Carretera de Almería, pero jamás se habló. Su abuela Josefa no es solo un personaje crucial, sino que la novela tiene su espíritu.

–Ella fue la transmisora de buena parte de la historia. Ahora que mis primos están cada uno por un lado, puedo decir que ella siempre decía que era su nieto preferido. Tuvimos una comunicación muy directa, profunda e irónica que creo que es parte del libro, cuyo sentido del humor viene de ella. Ahí es donde está lo extraordinario, porque lo normal sería decir, bueno, me pongo a llorar y se acabó, pero alguien con un espíritu tan vital lo que hace es decir, bueno, esto es un desastre, pero a pesar de todo voy a vivir y a intentar sacar lo mejor de la vida, aunque estén cayendo bombas. También se rió de eso, lo que me parece una prueba de su sabiduría. Y además de una gran memoria, me contó todos los detalles, incluso los más duros y los terrores más profundos.

–Su abuelo Manuel, militante socialista, es el contrapunto en esa «carretera de la muerte».

–Sí, por eso huyeron y, cuando van por la carretera y están siendo bombardeados, mi abuelo está desesperado porque teme ser atrapado por las tropas de Franco, encarcelado y torturado. Entonces le dice a una de las hijas que se va a suicidar porque llevaba unas cápsulas de veneno. Ese momento, mi abuela lo vivió con toda la tranquilidad del mundo porque era tal su grado de desesperación que dijo, pues sí que se suicide y ya está. No hace mucho Muñoz Molina escribió un artículo en 'El País' en el que decía que nuestra generación, es decir, la suya y la mía, estábamos en cierto modo obligados a contar lo que nos contaron nuestros abuelos. Justo estaba acabando el libro y pensé, vamos a ello.

–¿Por qué el episodio de la huida fue silenciado tanto tiempo?

–Las cifras bailan. Dicen que fallecieron de 2.000 a 5.000, mientras que los huidos van de 60.000 a 200.000. Los números exactos son lo de menos, porque las cifras son espantosas. Guernica, que fue otra atrocidad, es absolutamente conocido por Picasso, aunque sin él también lo hubiera sido porque estaba la Luftwaffe alemana y emplearon bombas incendiarias, pero en la Carretera de Almería hubo más muertos que en Guernica. Creo que se silenció por vergüenza de las dos partes. En el bando nacional, por la atrocidad de ametrallar desde los aviones a la población civil, que también era bombardeada desde el mar. Y por la República, se silenció también por vergüenza porque las autoridades salieron de aquí engañando a la población, diciendo que Málaga no iba a caer, mientras ellos preparaban su propia salida. Esas son las claves por las que esto ha estado callado. Desde luego, fuera de Málaga se conoce muy poco. De hecho, los editores estaban sorprendidos de que este episodio no fuera conocido en España.

–Su novela retrata toda la guerra. ¿La huida fue un antes y un después?

–Para entender lo que ocurrió, hay que conocer el contexto. De pronto no apareció un tipo malévolo llamado Queipo de Llano, sino que hubo un germen que fue envenenando la situación y es lo que trato de contar. Y también qué ocurrió con la gente que llegó a Almería y con las personas que son alcanzadas por el camino y son obligadas a volver. Primero salen huyendo porque viene el lobo, por el camino los machacan y los alcanza el enemigo que los obliga a volver al lugar del que querían huir, que ya está ocupado por gente que está estableciendo una represión brutal. No es difícil imaginarse el terror que vivieron a una ciudad tomada, con barrios obreros despoblados y con policía, guardia civil y militares buscando a los sospechosos y ellos, precisamente, con el cartel de sospechosos encima.

–El 'Lobo' tiene relación con su otra novela sobre la guerra civil, 'El nombre que ahora digo'.

–Algunas de estas historias familiares ya estaban esbozadas en aquel libro y, de hecho, uno de los protagonistas era el sargento Soler Vera que son los apellidos de mi padre. 'El nombre que ahora digo' se publicó hace ya 25 años y entonces hubo unas cuantas novelas de escritores de mi generación sobre la guerra civil. Habíamos nacido en los 50 o primeros 60, habíamos vivido 15 o 20 años bajo la dictadura y eso no lo podíamos ignorar. No obstante, la guerra era la memoria de nuestros padres y abuelos, y muchos de ellos no pudieron contar lo que habían vivido, por lo que éramos la primera generación que podía relatar con completa libertad lo que vivieron. Teníamos necesidad de contar la historia de un silencio al que se habían visto obligados nuestros padres o abuelos.

–Esa España dividida, que ahogó a una tercera, ¿se parece en algo a la que estamos viviendo ahora con una evidente polarización?

–Por suerte, hay diferencias enormes. La situación social de la España de los 30 era terrible, con pobreza, analfabetismo y violencia. Se hablaba de muertos a diario. Otra es que estamos bajo el paraguas de la Unión Europea. Eso es, bajo mi punto de vista, una diferencia abismal, porque sería impensable que el auxilio de las democracias occidentales que pedía Azaña no ocurriera en caso de conflicto. Pero, por otro lado, vivimos un problema de radicalización en España y en Europa con la vuelta de la extrema derecha y la ignorancia por parte de la izquierda de lo que supuso la Transición como reconciliación. Ahora se ven los errores de la Transición, que naturalmente los tuvo, porque no fue una solución perfecta, pero fue casi perfecta. Y la clave fue no emponzoñarse con el pasado, sino crear el futuro. Probablemente se podría haber hecho de otro modo, pero uno de esos modos es un intento de ajusticiar, y con esto no digo matar, sino establecer una justicia sumaria sobre todo el entramado social que gobernó hasta 1975. ¿Eso se podía hacer en el 78? Supongo que se podría haber hecho con un conflicto de tal magnitud que se habría cargado el proceso democrático o se habría vivido de un modo más traumático. Por eso, revisitar la Transición para denigrarlo todo, me parece bastante peligroso. Lo mismo que establecer dos bloques y usar políticamente algo que ya es casi historia. Con todo, la situación no tiene nada que ver, aunque hay gente interesada en meter el dedito para beneficio propio.

Antonio Soler

Escritor

–¿Y se escribe sobre la guerra con la misma libertad que hace 25 años?

–A nivel personal, ninguna diferencia. A determinados sectores no le gustará y será incómodo, pero lo tengo asumido. Incluso a alguna gente le va a desagradar, pero la libertad no va a estar coartada por lo que uno y otro pueda pensar. No me quiero dejar presionar ni por lo políticamente correcto ni por intereses de grupos políticos o sociales. Me acojo a la libertad absoluta de escribir. Ya tengo una edad y una situación como para que eso no me lastre.

–En las páginas no tiene empacho al señalar a los lobos de esta historia, llámese Queipo, Bolín, Carnicerito de Málaga…

–Equidistancia ninguna. Incluso cuestiono determinadas cosas que pensaba parte de mi familia, como la política que llevó Largo Caballero, que me pareció de una torpeza enorme. Y por ahí puede haber gente incómoda, como, por ejemplo, al hablar del pozo del Tío Raimundo, en Madrid, donde hubo una matanza por parte de milicianos de casi 300 personas que iban a ser llevadas a la cárcel. O las matanzas de la cárcel Modelo en Madrid por parte de anarquistas y de descontrolados de la República. Esos son hechos que ocurrieron y están contados sin profundidad porque no es el caso, pero están señalados en el libro. Lo mismo que Queipo de Llano, parte de lo que hizo la Legión en Málaga y las directrices de Mola de sembrar el terror. No me he documentado para escribir este libro, pero llevo 40 años leyendo a historiadores rigurosos que lo han contado. Y fueron ellos los que se señalaron con lo que hicieron.

–Este suceso se ha popularizado como la 'Desbandá', pero usted no utiliza esta palabra. ¿Por qué?

-Sí, me parece algo muy cutre. Y lo principal es que yo nunca oí en mi familia a nadie usar ese término. He hablado con determinadas personas que tienen familias que hicieron ese camino y tampoco oyeron hablar nunca de la 'Desbandá'. Supongo que otra gente sí, pero yo nunca lo oí y, por eso, no lo uso. Salvo contadísimas excepciones, cuando escribo de gente popular no intento reproducir esa cuestión fonética supuestamente andaluza, porque además es muy variada dentro de Andalucía.

-¿Acaban con este libro sus historias familiares?

–Supongo que no. Tengo un par de ideas muy en germen, porque este libro salió muy rápido desde el anterior. No tienen que ver con lo familiar, aunque me imagino que algo aparecerá de mi memoria personal porque como escritor me cuesta alejarme de lo experimentado. Aunque escribiera ciencia ficción acabaría apareciendo gente que he tratado. Juan Marsé me decía que siempre estaba escribiendo el mismo libro y yo le decía, pues sigue, por favor.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.