Secciones

Servicios

Destacamos

La historia local está repleta de referencias a las gestas de los grandes personajes que contribuyeron al esplendor de Málaga en los momentos clave de ... su desarrollo. En el mundo de los vivos, esa evolución ponía a las clases más poderosas frente al espejo de la gran pirámide social en cuya base trataban de salir adelante las clases populares. Sin embargo, ese choque social no sólo se dio en la llamada vida terrenal: también en la vida eterna. Más bien, en la manera de prepararse para ella.

La forma de enterrar (y de enterrarse) en Málaga ha corrido en paralelo a la evolución de la propia ciudad. Por ponerla en su contexto más lejano, los árabes sepultaban a los suyos en sus fortalezas y jardines, pero con la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad y la conversión de las mezquitas en templos, los que fallecían encontraba el abrigo eterno en el entorno de las iglesias. Las crónicas del archivero y abogado Narciso Díaz de Escovar recuerdan que cada parroquia tenía su enterramiento: «En el Sagrario se sepultaba a los desamparados, a los que sufrían penas impuestas por la justicia y a los muertos violentamente, con escasas excepciones. En los Mártires, San Juan y Santiago se construyeron amplias bóvedas (…). El convento San Luis el Real, conocido por San Francisco, era el preferido por las más nobles familias de Málaga. Los miembros del Cabildo Eclesiástico tenían bóvedas en la Catedral y sabido es que en la mayoría de las iglesias no había capilla sin enterramiento de propiedad particular, abundando estos en la Victoria, la Merced, San Bernardo y el Carmen».

Este mapa de los enterramientos en la ciudad moderna dibujó una enorme urbe paralela para los muertos, que ya antes de la apertura de los cementerios de San Miguel y San Rafael también accedían al descanso eterno por clases sociales e incluso por la forma en que morían: en ese escenario destacaban, en efecto, las iglesias y sus alrededores, con la Catedral como epicentro de los más pudientes y el Hospital de San Julián (actual sede de la Agrupación de Cofradías), los Mártires o el Sagrario como reposo para los ajusticiados, los muertos violentamente o los desvalidos. En una escala más baja de la pirámide social, los pobres de solemnidad y los enfermos eran conducidos a las afueras de la ciudad, a las fosas comunes o a los conocidos como 'carneros': uno de los más conocidos estaba donde hoy se levanta el popular barrio de El Ejido.

Sin embargo, esa costumbre de la ciudad moderna de tener a sus muertos cerca se convirtió en un problema de primer orden cuando esa delgada línea que separaba el más allá del más acá comenzó a traducirse en propagación de enfermedades y epidemias, por no hablar de los problemas de higiene derivados de tener a los muertos a escasos metros de los lugares donde se desarrollaba la vida cotidiana, incluidos los mercados. Con el paso del tiempo, las autoridades civiles y eclesiásticas tomaron conciencia de ese problema y comenzaron a promulgar escritos para que se evitaran los enterramientos en las iglesias y sus alrededores. En Málaga, uno de ellos llevó la firma del obispo José Molina Lario (1781), pero la fuerza de la costumbre -sobre todo en materia religiosa e incluso entrando en el terreno de la superstición- terminaba pesando sobre cualquier intento más o menos formal de acabar con aquella situación. Tampoco hay que perder de vista que con esas nuevas medidas, las iglesias dejaban de recibir la jugosa vía de ingresos que representaban los enterramientos.

La solución, en cualquier caso, pasaba por construir los cementerios fuera de las ciudades y alejar así el riesgo de las enfermedades. Con esa idea ampliamente asumida ya entre las autoridades, fue el mismísimo rey Carlos III el que tuvo que promulgar una Real Cédula (1787) en la que se prohibía «expresa y severamente enterrar en las iglesias en beneficio de la salud pública». El desarrollo de este texto en varias reales órdenes fijó las condiciones de cómo tendrían que ser esos espacios extramuros: en esencia, suficientemente alejados, suficientemente ventilados y, por último, con unos terrenos capaces de absorber los restos humanos sin contaminar las vías de agua destinadas para el consumo.

En este contexto histórico, sólo quedaba que en Málaga se encontrara el espacio adecuado para que la ciudad de los muertos siguiera creciendo más allá de la de los vivos. La primera de ellas, que recibiría el nombre de cementerio de San Miguel, comenzó su andadura en el año 1804, con motivo de una epidemia de fiebre amarilla, cuando las autoridades pusieron sus ojos en un terreno al norte de la ciudad, en la zona de Olletas, conocida como Haza del Capitán: las crónicas históricas, como las publicadas por David A. Delange, destacan su carácter «idóneo» por encontrarse a «una distancia de mil varas de la población, separado de ésta por una densa arboleda capaz de absorber las emanaciones insalubres de aquél, con una orientación norte que le exponía a vientos beneficiosos y muy próximo al acueducto de San Telmo, lo que aseguraba el suministro de agua».

En 1810 se procedió a la bendición del camposanto, aunque hasta 1827 no se construyó la muralla de cierre, un trabajo en el que colaboraron las cofradías y hermandades de la ciudad. Además, en su origen constaba de cuatro patios, el primero de ellos con ricos panteones que le darían la fama de 'cementerio de los ricos'. Como curiosidad, Díaz de Escovar reproduce en uno de sus escritos el epitafio que se grabó en el nicho número 1 del nuevo cementerio: «La deuda que los mortales contrajeron al nacer, pagó dejando de ser».

Efectivamente, pronto el cementerio de San Miguel se convirtió en el lugar elegido por las familias más opulentas de Málaga para el tránsito a la vida eterna. En sus más de 160 panteones reposan los restos de los Larios, los Heredia, los Loring, los Crooke, los Grund, los Gracian, los Sánchez Pastor o los Castel, entre otras familias ilustres. También allí se encuentra el nicho donde reposaron los restos del general liberal José María Torrijos, fusilado por orden de Fernando VII junto con sus compañeros liberales en las playas de San Andrés, hasta que se construyó el obelisco de la plaza de la Merced a cuya cripta fueron trasladados una vez finalizado el reinado absolutista.

Con el paso del tiempo, pronto se hizo imprescindible encontrar otro espacio para los enterramientos en las afueras de la ciudad, porque San Miguel se quedaba, a todas luces, pequeño. Convertido en el espejo de la gran burguesía que llevó a Málaga a las cotas más altas de desarrollo en el siglo XIX, en él también hubo espacio para las almas 'descarriadas'. Fue el caso de los suicidas o de los ciudadanos que morían sin el abrigo de la religión católica y que no encontraban su espacio en el Cementerio Inglés: para todos ellos, había una pequeña zona de enterramiento contigua a la del Cementerio de San Miguel. Hay que recordar que, antes de que se habilitara este espacio, la única alternativa de sepultura para este grupo heterogéneo estaba en las playas, a merced de las olas y de las alimañas que destrozaban los cadáveres semienterrados.

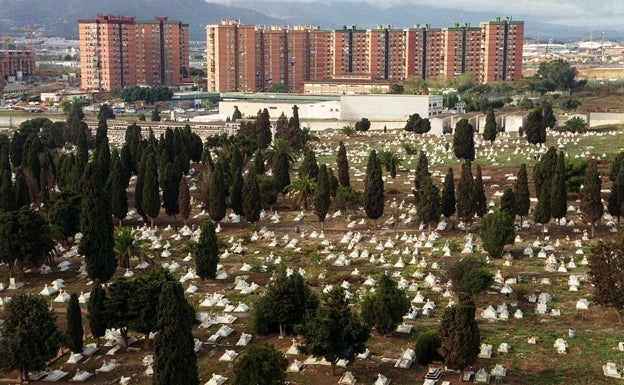

Más allá de este detalle, la solución a los problemas de espacio en el primer gran camposanto que tuvo la ciudad estuvo en el cementerio de San Rafael, el hermano 'pobre' del primero por las complicaciones y retrasos que afectaron a su construcción y porque, al final, ese lugar terminó por ser el de las clases más modestas y populares. A pesar de que las autoridades de la época barajaron otras alternativas en las zonas de Teatinos o Gamarra, fue finalmente la pastilla de terreno conocida como 'Corral de las Vacas' o 'Haza del Garabato' la que terminaría acogiendo el proyecto. Las generaciones más veteranas lo siguen denominando 'el batatal' porque allí se cultivaban batatas.

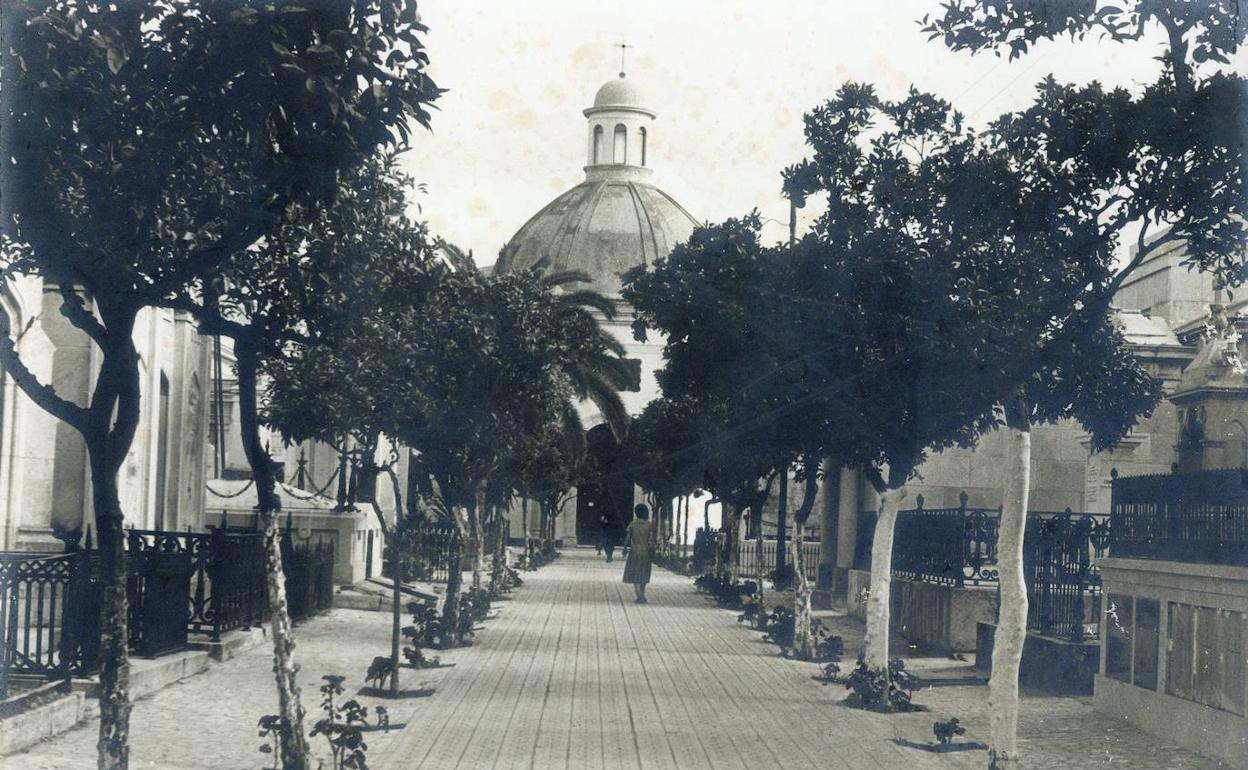

Corría el año 1864 y, para ponerlo en marcha, los dirigentes municipales encargaron el proyecto al arquitecto Cirilo Salinas, que tuvo que enfrentarse a un sinfín de problemas: el más importante, que San Miguel crecía tan rápido que hubo que agilizar los trabajos para que el de San Rafael empezara a asumir la demanda de enterramientos lo antes posible. El 1 de octubre de 1867 se abría oficialmente el cementerio con la inhumación del niño José Cobo Alcolea, muerto a los dos meses de nacer. Detrás del 'párvulo' -denominación por la que se refieren al fallecido en las crónicas-, vinieron muchos más, sobre todo pobres, proletarios, fallecidos por enfermedades contagiosas y entierros de caridad. Las prisas en su construcción y el origen de los fallecidos terminaron por dibujar la imagen de un camposanto sin apenas mausoleos, con una capilla más modesta que la que proyectó Salinas y con escaso desarrollo monumental, al contrario que su hermano 'rico', hoy protegido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Como detalle a la forma de trasladar los cadáveres al cementerio de San Rafael a través del camino del mismo nombre que se pondría en uso un año después de la apertura del camposanto, el Ayuntamiento de la ciudad propuso el establecimiento de varias modalidades que incluían carruajes de primera, de segunda y de tercera clase (estos últimos para los pobres de solemnidad), a precios que oscilaban entre los 280 y los 30 reales.

La historia de San Rafael, sin embargo, quedaría incompleta sin la mención a los miles de malagueños republicanos que durante la Guerra Civil fueron fusilados ante la tapia del cementerio y posteriormente enterrados en fosas comunes. De hecho, los historiadores coinciden en que en este lugar se encontraron el mayor número de fosas comunes de la contienda, con los restos de unas 4.500 personas. A ellos habría que añadir a las víctimas de la represión franquista. La memoria de todos ellos está presente, de forma simbólica, en el mausoleo con forma de pirámide que desde 2014 preside la entrada del cementerio.

La historia de las necrópolis de San Miguel y San Rafael terminó el 31 de diciembre de 1986, fecha en la que el alcalde de la ciudad, Pedro Aparicio, dictó un decreto en el que se disponía, literalmente, que «a partir de las 0 horas del día 3 de enero de 1987, y, salvo aquellos cadáveres que en ese momento se hallaren en los velatorios de los citados dos cementerios (San Miguel y San Rafael), no se produzca ningún enterramiento, ni se reciban cadáveres ni restos cadavéricos o anatómicos en las necrópolis mencionadas». Comenzaba entonces la etapa definitiva, casi de leyenda, de dos lugares que más allá de clases sociales y acontecimientos históricos recuerdan, al igual que hace el nicho número 1 del cementerio de San Miguel, que al final todos pagamos la deuda de la vida «dejando de ser».

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Horarios, consejos y precauciones necesarias para ver el eclipse del sábado

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Recomendaciones para ti

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.