Secciones

Servicios

Destacamos

Su nombre invita directamente al repaso por el callejero de la ciudad y da cuenta de la importancia que tuvo en la historia local: ligado a una de las arterias con más encanto de Málaga Este (el paseo de Reding), el militar suizo Teodoro Reding (Schwyz, 1755-Tarragona, 1809) da nombre a otra calle cercana en el barrio de La Malagueta (calle Reding) y a la emblemática Fuente de Reding, cuya recuperación fue posible gracias a su empeño. Pero a pesar de esa presencia tan destacada, existen aún muchas facetas que reivindicar en este personaje que vislumbró, a principios del siglo XIX, la posibilidad de que Málaga se convirtiera, al fin, en una ciudad moderna.

En efecto, la historia militar está repleta de referencias a sus gestas, entre las que destacan sus intervenciones en la Guerra de Rosellón o la Guerra de la Independencia, pero en ese capítulo menos conocido de Reding existe otro que fue aún más determinante para la organización y el despegue de la urbe que visitó por primera vez en 1802 con su regimiento para paliar las epidemias de fiebre amarilla que se habían desatado en aquellos años. Aquel vínculo quedaría reforzado en 1806, cuando el rey Carlos IV lo nombró gobernador de Málaga, y en apenas dos años el militar sentó las bases de esa necesaria reorganización urbana, sobre todo en lo social: de hecho, y a pesar de su breve mandato, son muchos los historiadores que consideran a Teodoro Reding como uno de los corregidores más brillantes de la historia de la ciudad.

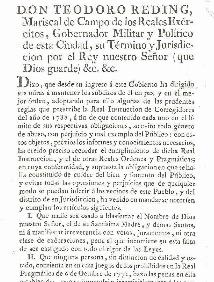

En esa aportación poco conocida, destaca su 'Bando del Buen Gobierno', un documento firmado el 19 de agosto de 1806 (hoy hace justo 214 años de aquella rúbrica) que se conserva en el archivo de Narciso Díaz de Escovar y que representó uno de los decálogos más efectivos para poner orden en la Málaga de la época. Sus ocho folios amarilleados por el tiempo incluyen 20 puntos de obligado cumplimiento para los ciudadanos de la Málaga de principios del siglo XIX, destacando entre todos ellos la lucha contra los abusos en todo tipo de transacciones cotidianas y la mano dura contra lo que llamó ciudadanos «ociosos o en extravíos». O dicho de una manera más clara, contra los vagos.

Esa referencia explícita a los que pudiendo trabajar no lo hacían está presente en varios de los puntos de ese bando, aunque el quinto se explaya y alude a las sanciones recogidas en la llamada 'Real Ordenanza de Vagos': en concreto, el texto apela a los llamados 'alcaldes de barrio' para que velen por el orden en sus territorios y se «amoneste y corrija a los que teniendo útil ocupación u oficio lo han abandonado, viviendo ociosos o en extravíos, para que vuelvan a su trabajo, apercibiéndoles de que de no hacerlo también serán tratados como vagos (…)». Y ojo con el final del artículo: «No se entenderá por legítima ocupación la de vender por las calles algunos comestibles inútiles para el abasto común, pues sólo se permite esa ocupación a gentes estropeadas y que no pueden dedicarse a otro trabajo».

Ese afán por sacar de las calles a los ciudadanos que no tuvieran un empleo «legítimo» tocó también al colectivo de las «personas forasteras de uno u otro sexo» asentadas en la ciudad para huir de la precariedad de sus lugares de origen. El bando recoge, literalmente, que una vez pasado ese periodo «de escasez y miseria en sus pueblos» disponían de ocho días para abandonar la ciudad en el caso de no tener «oficio, destino u ocupación honesta y permanente». De nuevo eran los alcaldes de barrio (o cuarteles) los encargados de velar por el cumplimiento de la norma y de comunicar los 'desmanes' a las autoridades para que se tomaran las medidas sancionadoras pertinentes.

También en el caso de los niños «aplicados a la limosna y abandonados o perdidos», esos alcaldes de barrio eran los responsables de procurar que sus padres «los recojan y apliquen como corresponde a oficios, o a servir en casas particulares o de campo, de modo que recibiendo buena educación se formen como hombres de bien y útiles al Estado». En el caso de los huérfanos o niños abandonados («infelices», tal y como especifica el texto), Reding asumía su tutela en hospicios o casas de corrección, para ejercer «como protector y padre de ellos y allanar cualquier dificultad que se presente».

Otro de los grandes retos de Reding, tal y como se recoge en el bando, era la lucha contra los abusos en las transacciones de compraventa (sobre todo de alimentos), que persiguió incluso con penas de cárcel: era el caso de los «harrieros y conductores de legumbres, frutas, semillas u otros frutos que se conduzcan desde fuera para el abasto del pueblo», que estaban obligados a exponer todo el producto «para que el público pueda surtirse a precios equitativos». Los «regatones» (los que regateaban) que impedían ese equilibrio en el mercado se exponían directamente a ocho días de cárcel, agravándose el castigo «según su reincidencia». La misma mano dura reservaba el mando para los «cortadores o carniceros», a los que se exigía que en el despacho de carne no se «prive a los consumidores de la igualdad con la que deben ser tratados, ni les defrauden en su peso ni hagan ningún ajuste privado con los compradores»: si no cumplían, la primera vez eran conducidos a la cárcel durante tres días; la segunda durante seis y la tercera quedaban privados de ejercer el oficio. Los dueños de las tiendas de comestibles tampoco se libraban del castigo si vendían a precios diferentes a los fijados por la Diputación u ocultaban los comestibles para provocar escasez y desestabilizar los precios.

Pero los veinte puntos del bando de Reding no se centraban sólo en las transacciones públicas y privadas y en las relaciones contractuales (por ejemplo también estaba prohibida la figura de los «agentes y solicitadores de pleitos», quedando ese oficio sólo en manos de los procuradores); también en el mantenimiento de las 'buenas costumbres': de esa intención dejan constancia los primeros artículos, el primero de ellos con la prohibición de «blasfemar en el Nombre de Dios» bajo la advertencia de ser «castigado con todo el rigor de las leyes»; y el segundo con la regulación de los juegos de azar (había muchos prohibidos, y los permitidos como los 'juegos de truco' o 'villar' estaban sometidos a una estricta regulación). Tampoco estaban permitidas las «armas cortas de fuego, ni blancas»; y todas las «tiendas, tabernas o puestos de licores» tenían que cerrar, sin excepciones y tanto en invierno como en verano, «una hora después del toque de campana de la oración».

Aquel símbolo cotidiano de la llamada a la oración desde las parroquias representaba, de hecho, una especie de toque de queda, en especial para colectivos como el de los marineros «de buque existente en el Puerto, tanto español como extranjero», que estaban obligados a regresar a la nave en ese margen de una hora desde el toque de campana para evitar que «puedan andar vagando por las calles y paseos de la ciudad». En caso contrario podían ser detenidos y puestos en custodia «del cuerpo de guardia más inmediato».

Y sin salir del capítulo de buen comportamiento que el bando exigía a los ciudadanos, las autoridades dirigidas por Reding eran especialmente inflexibles en materia de limpieza y ocupación de la vía pública: en el primer caso prohibiendo arrojar a la calle «aguas inmundas, escombros, basuras o animales muertos», de modo que la basura «retenida en las casas» sólo podía entregarse al paso de los «carros de la Policía». Y en el segundo, castigando con multas severas a cualquier vecino que se atreviese a «embarazar la calle bancos, talleres u otros efectos; ni tendrá dentro ni fuera de su casa cosa alguna que pueda perjudicar o incomodar al público».

Que estas 20 normas del decálogo del Buen Gobierno tuvieron una buena acogida en la ciudad -y sobre todo buenos resultados- fue un hecho, ya que Teodoro Reding logró hacerse con el favor y el afecto en la ciudad. Iniciativas como el dragado del Guadalmedina para evitar las frecuentes inundaciones en la ciudad y la construcción del primer puente fijo sobre el río; o la puesta en marcha el hospicio para niños y jóvenes, que en el primer mes de funcionamiento logró reunir a 18 menores para que aprendieran un oficio que los sacara de las calles; se completaron con otras más singulares como el tratamiento que el militar suizo dispensó a los presos que llegaban de fuera de la ciudad para cumplir condena en Málaga. Horrorizado por las escenas que había vivido en los años de la epidemia de fiebre amarilla y dispuesto a que aquellas muertes no se reprodujeran, los presidiarios que llegaban enfermos «y con calenturas» eran enviados a lugares «sanos y ventilados» para que se recuperaran y evitar así la propagación de contagios en la cárcel. Incluso llegó a promover una campaña benéfica entre los vecinos de Málaga para procurar ropa limpia y de recambio a un grupo de 250 reclusos y que, al menos, las condiciones de higiene y salubridad entre rejas estuvieran mínimamente garantizadas. Este último detalle aparece en otro de los escritos que atesora el archivo de Narciso Díaz de Escovar, en concreto un cuaderno de 16 páginas con un poema endecasílabo que escribió un vecino de Málaga en noviembre de 1806 alabando los logros de su gobernador: «O tú justo Reding, a quien el Cielo / Tantos dotes magníficos prodiga / Y con amar lo justo no contento / La justicia contigo identificas / ¡El arte de mandar quan bien conoces! / ¡Y quan bien los efectos acreditan / Que el corazón humano has estudiado / Pues con destreza tanta lo dominas (…).

La marcha de Reding a la batalla de Bailén en el año 1808 terminaría con su mandato como gobernador de Málaga, aunque no con su recuerdo, ya que a su vuelta fue recibido con honores y una corona de laurel que modestamente entregó a la Virgen de los Reyes, en la Catedral de Málaga. Al año siguiente participó en la batalla de Valls (Tarragona), que se convertiría en su última contienda pues el tifus le ganó la batalla. Pero quedó su huella, sobre todo en la ciudad que lo adoptó y que hoy vela por su legado gracias al entusiasmo y el trabajo de colectivos como el de la asociación histórico cultural Teodoro Reding. Sus promotores celebraban en octubre del pasado año el último de los recuerdos a uno de sus gobernadores más queridos: la inauguración de una estatua en su honor, obra de Juan Vega, en la remodelada plaza de La Malagueta. Y con ella, la guerra ganada a la memoria.

Publicidad

Nuria Triguero | Málaga

Álvaro Soto | Madrid y Lidia Carvajal

Cristina Cándido y Álex Sánchez

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.