Secciones

Servicios

Destacamos

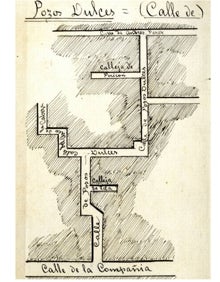

El callejero de la ciudad la sitúa en la zona noroeste del Centro Histórico y la define como una vía de trazado irregular de unos 220 metros de largo que comunica las calles Compañía y Andrés Pérez. También que su tramo norte es más estrecho (con apenas metro y medio de ancho en algunos puntos) mientras que el sur es más amplio y presenta un aspecto «decimonónico, con viviendas burguesas y locales comerciales en los bajos». Hasta ahí, el dibujo sobre el papel de esta calle cuya historia es tan sinuosa como su trazado. El camino de la memoria, sin embargo, va mucho más lejos y permite -como en muchos otros casos- volver sobre los pasos de la Málaga antigua.

¿De dónde viene el nombre de Pozos Dulces? ¿Cuál es el origen de esta calle? ¿Cuál fue su importancia -si es que la tuvo- en los siglos pasados? En efecto, la denominación de esta vía central de la ciudad se ajusta como un guante a la función que desempeñó durante la época musulmana y hasta bien cumplida la época de la Reconquista: la razón de su denominación hay que buscarla en su capacidad para abastecer a la ciudad del agua para el consumo de la población. Es decir, allí estaban los pozos que durante siglos formaron parte de la escasa infraestructura con la que contaba la ciudad para obtener agua potable.

Por poner las cosas en su contexto, las crónicas históricas como las que se recogen en los archivos de Narciso Díaz de Escovar confirman que Málaga «siempre adoleció de aguas potables, y no porque este necesario líquido no fuese abundante en las proximidades de la ciudad, sino por la negligencia de los encargados de realizar la condición de tan necesario elemento de vida». Pero no siempre fue así: también hay que recordar que durante los asentamientos romanos la ciudad se abastecía «de los abundantes manantiales conocidos por la Fuente del Rey, en el vecino pueblo de Churriana». Con la llegada de los musulmanes, sin embargo, esta conexión deja de prestar sus servicios a la capital, tal y como se recoge en los escritos de los geógrafos del siglo XI y en los testimonios posteriores de viajeros del siglo XIV como Aben Al-Jathib, que hace referencia al abastecimiento de agua dulce como «uno de los principales defectos de la ciudad, donde sus vecinos no beben más aguas que la de los pozos y las norias».

Este déficit continuó durante la Reconquista, a pesar de que la ciudad también miró al Guadalmedina para resolver el problema: en aquella época el lecho del río estaba más profundo y era más sencillo obtener agua dulce, sin embargo la potabilidad lo dejaba todo que desear. A pesar de que las ordenanzas municipales obligaban, bajo la amenaza de severas penas, a cuidar de la limpieza del cauce y de que desde las propiedades de la ribera se guardaba el máximo celo, no siempre se podía conseguir, sobre todo en épocas de fuertes lluvias, cuando el fondo se enturbiaba y dejaba a la ciudad durante semanas o meses sin ese 'plan B'.

El vecindario, entonces, se veía forzado a recurrir exclusivamente a los pozos de agua potable que existían dentro del recinto amurallado, siendo los principales los situados entre la Puerta de Antequera y la antigua calle de los Guardias (hoy calle Compañía). Esta zona de Pozos Dulces era, de hecho, uno de los pocos lugares donde abastecerse de ese agua para la población y las huertas cercanas gracias al caudal que tomaban, precisamente, del vecino Guadalmedina. Esa explicación se recoge de manera específica en el volumen 'Málaga Musulmana', firmado por el célebre abogado e historiador malagueño Guillén Robles (1846-1926): allí, el especialista copia una relación de las antiguas calles de Málaga coetáneas de la Reconquista y al referirse a Pozos Dulces desvela que «cerca de este sitio tenían los moros una huerta y en frente de esta calle existió una hermosa casa de un moro llamado Cabecira (…). Cerca hubo también un sitio llamado Los Aljimeces, sin duda por los que en ellos había» (un aljimez es una ventana de dos aberturas y divida verticalmente en dos partes iguales).

Al reconquistarse la ciudad siguieron utilizándose estos pozos, todos cercanos entre sí y en torno a «una casilla». Sobre posibles edificaciones en la zona, los índices de los Repartimientos realizados por orden de los Reyes Católicos no recogen ninguna. El hecho es que en 1556, apenas seis décadas después de la toma de Málaga, los pozos de la calle también dejaron de prestar servicio -ya fuera porque comenzaron a encenagarse o por la merma de sus aguas- y el Cabildo de la ciudad decidió concederlos a Diego López, de oficio cerrajero, a cambio de 55 reales. Es en este punto del calendario cuando comienzan a construirse las primeras casas y donde la calle comienza a recibir el nombre oficial de Pozos Dulces. Los documentos históricos también vinculan la propiedad de los terrenos a otros hombres de referencia en la ciudad como Juan de Lira Zayas (1585) o Carlos Tristán (1769).

Pero sin duda, el vínculo más estrecho entre la calle y la burguesía de la época vino de manos del condado de Pozos Dulces: el origen de esta relación con la nobleza española está en los descendientes del conquistador de origen vizcaíno Anton García Sandino, que establecieron su residencia en esta vía de la capital. Su mayorazgo, Melchor Jacot-Ortiz de Rejano, fue una figura imprescindible en la ciudad, y entre otros títulos tenía el de regidor Perpetuo de Málaga, consejero del Rey en el Supremo de las Indias o Caballero de la Real Orden de Carlos III: en agradecimiento a sus servicios, el rey Carlos IV le concedió la merced de un título y éste escogió el del condado de Pozos Dulces por ser el lugar de residencia de sus ascendientes.

También la calle fue el escenario de otros acontecimientos con más o menos importancia en la vida de la ciudad, como el descubrimiento, en los cimientos del número 31, de un busto de barro que representaba a una joven romana, «con tocado especial y de buen gusto artístico» que pasó a los fondos del Museo Loringiano. Este hallazgo confirma que los asentamientos en Pozos Dulces pudieron ser anteriores a la época musulmana.

Pero la historia de Pozos Dulces se escribe, además, en los libros de medicina, en concreto en el de las epidemias, ya que aquí estuvo el epicentro de un brote de fiebre amarilla que en el año 1800 puso en jaque a la población pero que remitió milagrosamente gracias a unas copiosas lluvias. No hubo tanta suerte cuatro años después, cuando en el número 11 de la calle Pozos Dulces volvió a desencadenarse la misma epidemia y, de ahí, al resto de la ciudad: en este caso, fue el gobernador, que tenía su residencia justo a la espalda del 'paciente 0', el que se negó a poner en marcha las medidas que recomendaban los médicos, hasta el punto de convertirse en una de las víctimas mortales del brote. Con él, murieron miles de malagueños. Y el origen de esta epidemia estuvo, precisamente, en los pozos, a partir de ese momento clausurados para la población.

También trágico fue el balance de 'la riá' que asoló Málaga en 1907 y que dejó en Pozos Dulces unas de las estampas más desoladoras de cuantas se recogieron en la ciudad, con dos mujeres «de mala vida» -según recogen literalmente las crónicas- que murieron arrastradas por el agua, cuyo nivel alcanzó varias alturas.

Aunque si hay que destacar una huella reciente (y más amable) en la calle Pozos Dulces, ésa es sin duda la de la Casa del Niño Jesús, fundada en una vivienda de finales del XIX por el padre jesuita José Manuel Aicardo. Este hogar benéfico nació a principios del siglo XX para ayudar a personas sumidas en la pobreza, pero se especializó en cuidar a niños huérfanos o con problemas, a los que se prestaba una especial atención alejada de los rigores de los reformatorios. La Casa del Niño Jesús funcionó, casi convertida en un símbolo de la ciudad, hasta el año 2008, cuando sus propietarios donaron el inmueble a Cáritas y el Obispado lo vendió, en 2019, a un grupo de inversores de origen israelí para hacer alojamientos turísticos. Pero ese capítulo de la historia aún está por escribir.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Cristina Cándido y Leticia Aróstegui

Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras (gráficos)

Gonzalo Ruiz y Gonzalo de las Heras (gráficos)

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.