Secciones

Servicios

Destacamos

ELÍAS DE MATEO

Jueves, 17 de febrero 2022, 00:59

Durante el último cuarto del siglo XIX las estaciones de penitencia atravesaron un periodo de estancamiento y crisis para comenzar una tímida recuperación durante la década de 1890.

No debe olvidarse que todas las fraternidades pasionistas malagueñas aún tenían como finalidad principal, según sus estatutos, la atención a sus hermanos en el tránsito a la otra vida. Las exequias, funerales y entierros consumían casi la totalidad de sus recursos. Solo en el caso de que hubiese suficiente dinero de sobra, se organizaba el desfile procesional por las calles malagueñas.

Una aproximación somera al número de cofradías que salen a la calle en esta época, revela una primera etapa, entre los años 1875 y 1890, donde el número de procesiones anuales sobrepasa raramente las tres o cuatro, que se concentran en el Jueves y Viernes Santo. Las cofradías del Nazareno del Paso, Jesús El Rico, la Soledad de Santo Domingo o la Orden Tercera de Servitas realizan su estación penitencial de forma esporádica, discontinua y sin especial lucimiento.

Por el contrario, los años comprendidos entre 1891 y 1897 fueron de clara recuperación. Procesionaron anualmente una media de seis a ocho cofradías que, por primera vez en la historia, cubrieron todos los días de la Semana Santa. Así, por ejemplo, en 1893, realizaron su estación penitencial trece cofradías repartidas de la siguiente forma: el Huerto, el domingo; Rescate, el lunes; Concepción Dolorosa, el martes; Azotes y Columna, Vera-Cruz y Dolores, todas de la iglesia de San Juan, y la Humildad, de Santiago, el miércoles; Llagas y Columna, y el Nazareno del Paso, el jueves; la Columna de Santo Domingo, El Rico y Servitas, el viernes.

Durante el cambio de siglo, se produjo un hundimiento del número de procesiones. El Desastre del 98, las dificultades económicas y la propaganda y el ataque de los grupos anticlericales hicieron que muchas cofradías se retraigan de salir a la calle. Raramente procesionaron más de tres o cuatro imágenes, mostrándose, tremendamente tenaces, por su regularidad, El Rico y la recién creada del Sepulcro.

Los elementos que integran el desfile penitencial continuaron el proceso de modernización iniciado durante el reinado de Isabel II. Durante la década de 1890, los tronos comenzaron a aumentar de tamaño. Pasaron de ser modestas andas sin mesa a estructuras con cajillos donde abundaba la decoración neobarroca y neogótica. Esto trajo como consecuencia la paulatina desaparición de la tradicional figura del correonista, y su sustitución progresiva por los hombres de trono.

Así, en 1898, la joven Hermandad del Sepulcro, estrenaba un elaborado trono ecléctico, obra del tallista Andrés Rodríguez Zapata. Según Agustín Clavijo, «se componía de dos cuerpos: el inferior, a modo de cajillo y construido en madera tallada y policromada, presentaba elementos neogóticos (arcos apuntados y conopiales, hojas de cardina…), si bien la introducción de columnillas salomónicas en las entrecalles, le proporcionaban al conjunto un extraño carácter». En los laterales aparecían sendos bajorrelieves que representaban a Cristo camino del Calvario y los atributos y simbología de la Pasión. El conjunto se completaba con cuatro pequeños arbotantes en las esquinas que soportaban un complejo juego de globos y tulipas que proporcionaban luz al conjunto. El cuerpo superior se resolvía con una urna de cristal decorada con una crestería rematada con penachos de plumas.

Dos años más tarde, en 1900, al filo ya del siglo XX, el Nazareno del Paso estrenaba un nuevo trono, obra de los talleres Casasola, de mayor sencillez que el anterior. De hecho consistía en unas amplias andas rectangulares, sin mesa, cuyo cajillo se decoraba con sencillas cartelas con los atributos de la Pasión y motivos vegetales cercanos a las esquinas. La iluminación la proporcionaban unos simples arbotantes metálicos con tulipas, tanto en las esquinas como en el centro de los laterales.

También se asistió a la introducción de innovaciones técnicas típicas de esta época de progreso científico y material. La tradicional necesidad de visualizar de la mejor manera posible las imágenes, hicieron que las cofradías introdujesen la luz eléctrica y la de acetileno en los tronos. Servitas colocó por primera vez una orla con pequeñas bombillas sobre la cabeza de la Virgen, en 1897.

Otros elementos tradicionales en la Semana Santa desaparecieron. Así ocurre con los grupos alegóricos, típicos de los siglos XVII y XVIII, que suponían no procesionar figuras ni escenas de la Pasión, sino símbolos representativos de ésta. Fueron famosas las alegorías de la Muerte y el Sudario de Cristo. Todavía en 1893 a la Concepción Dolorosa le acompaña en unas andas independientes el Sudario de Cristo.

Siguiendo también una tendencia iniciada ya en la época de Isabel II, los desfiles penitenciales se hicieron cada vez más largos, complejos y variopintos. Los penitentes crecieron en número y en el lujo y variedad de sus indumentarias. Se pasó de la levita negra hacía 1875 a generalizarse las túnicas de veludillo o terciopelo de distintos colores.

Así, en 1876 la Puente del Cedrón vistió ya a sus penitentes con túnicas moradas. Diez años más tarde, la Hermandad de Azotes y Columna de San Juan, lució en la calle túnicas grises; y la Misericordia, utilizó ya el veludillo.

Por su parte, la Archicofradía del Paso y la Esperanza, en 1891, empleó, según la prensa del momento, «túnicas de percalina morada, escudo al pecho, cinturón y guantes negros y túnicas negras los acompañantes de Ntra. Sra. de la Esperanza». En 1895, la Hermandad de la Columna de la iglesia de El Carmen, estrenaba «túnicas blancas y peto rojo»; el Rescate, «túnicas y caperuza morada con peto blanco y cíngulo amarillo»; y Azotes y Columna, «túnica roja con peto y caperuza blancos con arreglo al modelo de Cádiz».

Por su parte, el capirote cónico alto se introdujo en la Semana Santa de Málaga en 1895 por parte de la Archicofradía del Paso. Ese mismo año sus nazarenos también lucían zapatos de charol.

Continuaron manteniéndose los heredados de la época de Isabel II: presidencias civiles y militares, escoltas y bandas de música. Quizás y por ser representativa de esta época, merezca la pena reproducir el cortejo del Sepulcro, en 1899: «Una sección de caballería la banda de cornetas y tambores de Extremadura; Guión de la Hermandad; ciento diez penitentes vestidos de negro, con cíngulo y portuacha de terciopelo, escapulario bordado en oro; ocho banderines irán intercalados entre los penitentes. A continuación, el Seminario Conciliar, con cirios, el Cabildo Catedral, la parroquias, el trono (…) haciéndole guardia de honor ocho guardias civiles con uniforme de gala y con armas. A continuación la Virgen de la Soledad(…), representaciones de los cuerpos del ejército, curas párrocos, comisiones de los círculos y sociedades formarán el convite presidido por el Prelado, los Gobernadores Civil y Militar, Alcalde, Comandante de Marina, Presidente de la Diputación y demás autoridades. Cerrando la marcha, la banda de música de Borbón, tambores y cornetas de Extremadura y el piquete del mismo regimiento».

Es preciso conocer las variaciones que en esta época sufrió el recorrido de las cofradías que van a afectar, incluso, al propio sentido de la estación de penitencia. Casi todas las hermandades renunciaron a entrar en la Catedral a partir de 1890.

Por otro lado, la apertura de la calle Larios al año siguiente indujo, progresivamente, a las hermandades a abandonar las callejas estrechas y sinuosas. Emblemático de estos cambios fue el itinerario que practicó el Sepulcro en 1899 desde su sede en la Victoria. Tras recorrer calle de la Victoria y la plaza de la Merced, se adentró por calle Álamos y Carretería, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Nueva, Puerta del Mar, Martínez, Larios, plaza de la Constitución, Granada, hasta desembocar de nuevo en la plaza de la Merced y subir por calle de la Victoria hasta su templo.

Se buscó a partir de ahora calles anchas, largas perspectivas y se evitó pasar dos veces por el mismo punto. Se inició entonces el camino para alcanzar el primer recorrido oficial de 1921.

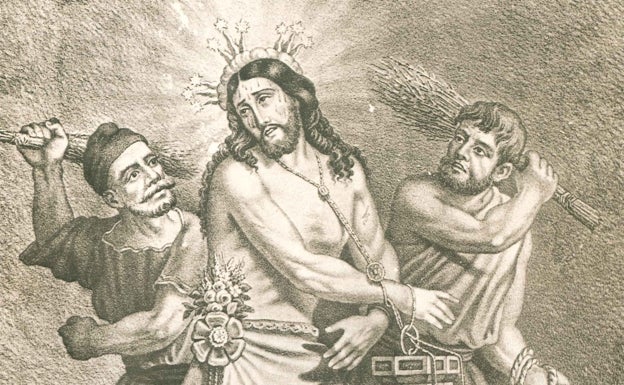

Es imposible dibujar al detalle los desfiles penitenciales cofradía por cofradía. De todas formas, no nos resistimos a insertar la descripción de un desfile penitencial característico de aquello años, el de Azotes y Columna, en 1890: «Desde antes de las siete y media, un piquete de Infantería de Borbón con banda de música y cornetas se situó a la puerta principal de la iglesia de San Juan, aguardando la salida de la procesión (…). Salió ésta poco antes de las ocho. Abría la marcha un piquete de caballería de la Guardia Civil, seguía la banda de música de los niños de San Bartolomé, y venían con cirios más de cien individuos de la hermandad, precediendo a la efigie de Azotes y Columna, brillantemente iluminada y escoltada por fuerza armada de la Guardia Civil. Individuos de marina y artilleros llevaban también cirios, y el palio era conducido por seis guardias civiles, cerrando la marcha la banda y piquete de Borbón y la guardia municipal a caballo. Minutos antes de la once regresó la procesión a S. Juan».

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Mikel Labastida y Leticia Aróstegui (diseño)

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.