Secciones

Servicios

Destacamos

ELÍAS DE MATEO

Jueves, 20 de enero 2022, 10:38

Málaga asistió durante el reinado de Isabel II a un periodo de crecimiento y mejora de los desfiles penitenciales. En 1851, sólo salían a la calle tres cofradías, número que permanece más o menos constante hasta 1858, año en que se produjo una autentica eclosión con seis cofradías. La progresión fue constante hasta los años 1866-1867 en que se procesionaron diez y once cofradías respectivamente, cifra absolutamente asombrosa para aquellos momentos. Estas estaciones de penitencia se concentraban siempre en los tres últimos días de la Semana Santa, Miércoles, Jueves y Viernes Santo, y sólo en casos excepcionales llegaron a hacerlo el Domingo de Ramos.

La estructura y elementos materiales y humanos que participaban en ellos conservaban aún rasgos del siglo XVIII, que fueron desapareciendo poco a poco en aras de la seriedad y el buen gusto. También aparecieron componentes nuevos, como serían las bandas de música y las formaciones militares.

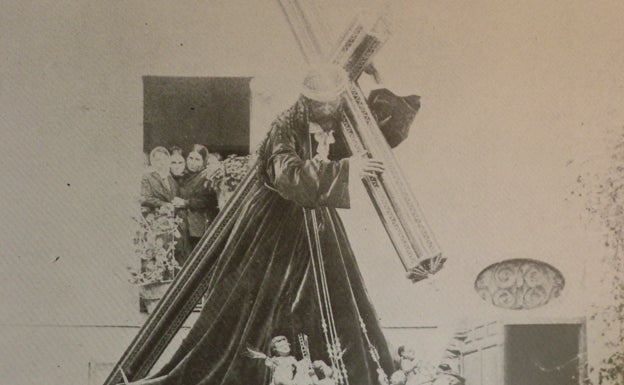

Elemento fundamental de una procesión, el trono o paso, aún no había adquirido las enormes dimensiones actuales. Puede hablase de andas que carecen de mesa y, por tanto, de elementos sustentantes fijos (patas). Su estructura era sencilla, a tenor de los testimonios iconográficos que nos quedan (cartas de hermandad).

Eran portadas por los correonistas, en número que oscilaba, según las hermandades, entre los catorce, de la Hermandad del Huerto, los dieciséis que establecían los estatutos del Nazareno del Paso, o los veinticuatro de la Hermandad de la Puente. De los correonistas y su forma de llevar las andas nos dice el Nazareno Verde: «(…) llevaban unos correones fuertes cruzados en el pecho, a los cuales se enganchaban las andas que pesaban muy poco. Durante las paradas, la horquilla –que consistía en una vara larga de hierro con dos puntas en uno de sus extremos– servía de soporte al pequeño trono. Estas andas tenían siempre –aún estando paradas– un ligero balanceo. Al empezar a andar, el correonista empuñaba la horquilla a modo de bastón para apoyarse en ella». Los correonistas eran siempre hermanos de la cofradía, y tenían a gala tener en propiedad su puesto año tras año, provocándose graves discusiones entre ellos cuando un titular enviaba a un sustituto. Era, asimismo, frecuente que los correonistas pagasen a prorrateo la capilla de música que acompañaba la procesión. Solían vestirse con una túnica de tejido pobre.

Poco a poco, en aras de la estética y el recogimiento se vuelven a imponer túnicas y capirotes todavía no cónicos cubriendo las caras, generalmente de veludillo o pana lisa. Todavía son numerosas las cofradías que permiten y aceptan la indumentaria de calle en los penitentes, aunque, hacia 1865, casi todas las cofradías han logrado que todos sus nazarenos lleven túnicas y sandalias. Una excepción destacable será, durante todo este período, la Soledad de Santo Domingo, que tenía gala a llevar de penitentes hasta seiscientas personas, en su mayoría caballeros de la burguesía ataviados con levitas negras. Tan crecido acompañamiento no deja de ser algo inusual en unos años donde una procesión de tipo medio es acompañada por menos de cien nazarenos.

Los miembros de la junta de gobierno, encabezados por el hermano mayor, eran los encargados de dirigir la procesión. Estos cargos eran, normalmente, el de jefe de procesión que ostentaba el hermano mayor con la placa de guión colgada sobre el pecho, y tres bastoneros encargados de hacer guardar el orden entre los penitentes. El resto de los participantes se dividían en dos grandes grupos. Entre seis y ocho llevaban grandes hachones con varios cirios cada uno a ambos lados de las andas, iluminando la imagen. El resto los precedían en largas colas con cirios más pequeños.

Las procesiones que salían a la calle en Málaga hacia 1860 llevaban un acompañamiento bastante heterogéneo, y, en ocasiones, chocante, herencia del pasado. Las Hermandades de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y de Jesús Nazareno de San Juan que hacían juntas la estación penitencial, llevaban una centuria de soldados romanos y un grupo de individuos vestidos de hebreros «llevando escaleras y otros instrumentos de suplicio». Se consideraba a estas figuras como «la parte cómica de la procesión», pero las frecuentes borracheras e irreverencias que originaban los supuestos judíos y romanos en las procesiones, hicieron necesario su supresión. Bastantes cofradías eran acompañadas por las calles por los niños acogidos en el Asilo Provincial (orfanato) de una forma harto peculiar: «Iban, además, los niños de la Providencia, con cruces en las manos o sobre los hombros cantando las coplas de la Pasión». Pervive, asimismo como elemento vivo de la procesión la figura de Simón de Cirineo, que desfilaba, en 1863, tras la andas de Jesús de Nazareno de San Juan.

Capillas vocales e instrumentales iban tocando música sacra. En 1856, la procesión de Jesús de la Sangre llevaba como acompañamiento «(…) una buena orquesta de instrumentos y voces (que) venían entonando el Stabat Mater». También se generalizó la presencia de bandas de música, tanto militares como la municipal o compuestas por los niños de alguna institución benéfica.

Pero la novedad procesionista más destacable en estos años fue la presencia masiva por vez primera en la Semana Santa de Málaga de gran número de militares en formación dentro de las procesiones. La cofradía pionera en esto fue la de Nuestra Señora de la Soledad de Santo Domingo, que ya en 1851 contaba con «una escolta militar formada por una compañía de artillería, un batallón completo del regimiento de Navarra con banda de música y algunas fuerzas de caballería». No era extraño tampoco que alguna alta autoridad militar abriese una procesión portando el guión de la hermandad. Así, en 1856, El Rico hacía su estación de penitencia el Jueves Santo precedido por el Brigadier –jefe del Regimiento de Burgos– con el guión de la cofradía escoltado por toda la oficialidad a su mando.

No había ni itinerarios fijos ni «carrera oficial». La calle de Larios aún no existía. De todas formas, las cofradías tenían mayoritariamente dos enclaves urbanos de obligado paso: la plaza de la Constitución y la Santa Iglesia Catedral para aquellas hermandades que hacían estación en su interior. No era infrecuente un doble paso por «la plaza». En este sentido, resulta un recorrido típico de la época el que realizaron las cofradías de la parroquia de San Juan –la Puente, la Exaltación y la Virgen de los Dolores– en 1858: «calle San Juan, calle Nueva, plaza de la Constitución, calle de Santa María, San Agustín, Granada, plaza de Riego (Merced), calle de Álamos y Carretería, Puerta Nueva, calle Compañía, plaza de la Constitución, calles de Carnicerías y de San Juan, a dicha parroquia».

Deja de tener lugar, a partir de 1851, la representación en la plaza de la Constitución de los Pasos de la Pasión por la Archicofradía del Paso.

Por su parte, la Cofradía de El Rico no prodiga en estos años su tradicional estación de penitencia en dirección a la cárcel pública, establecida en aquel momento junto al Guadalmedina (actual sede de la Policía Municipal). Tan sólo tenemos referencias del acto de liberación y de la bendición posterior del preso los años 1856, 1866 y 1867.

Las hermandades de la Puente del Cedrón, Jesús Nazareno de San Juan, la Exaltación, la de Jesús de Llagas y Columna, las archicofradías de Nuestra Señora de los Dolores y de Jesús de la Sangre, la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Santo Domingo, la de la Oración en el Huerto, y la nueva cofradía perchelera de Jesús de la Misericordia, realizan estación en la Catedral todos los años en que procesionan. La entrada en el templo se efectuaba, normalmente, por la puerta de las cadenas, aunque hubo hermandades privilegiadas –Soledad, Misericordia, la Puente del Cedrón, Exaltación, Nazareno de San Juan– que, algunos años, penetraban en la basílica por la puerta de la Encarnación. La hora de llegada al templo oscilaba, normalmente, entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche.

Se conservan un precioso documento con las normas sobre el ceremonial que debía practicar la cofradía de Llagas y Columna bajo el arco de la puerta de las cadenas antes de penetrar en el templo: «Inmediatos al Señor irán dos ministros de la injusticia con los tres géneros de azotes con que azotaron a Su Majestad, y detrás los doce apóstoles con disciplinas en las manos; y al llegar al Divino Maestro, a la puerta de las Cadenas de la iglesia Catedral, volverán el rostro del Señor hacia ellos, los cuales siguiendo al que haga de San Pedro, se hincaran de rodillas el tiempo preciso para rezar un Credo, y, acabado, besarán el suelo y seguirán la estación».

Se produce entonces un intento de armonización en la salida a la calle de las distintas cofradías de una misma parroquia que se ponen de acuerdo para efectuar juntas su estación penitencial. En la parroquia de San Juan, hicieron su salida formando parte de un mismo cortejo, las hermandades de Jesús de la Puente, Jesús Nazareno, Cristo de la Exaltación y la Archicofradía de Nuestra Señora de los Dolores.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Mikel Labastida y Leticia Aróstegui (diseño)

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.