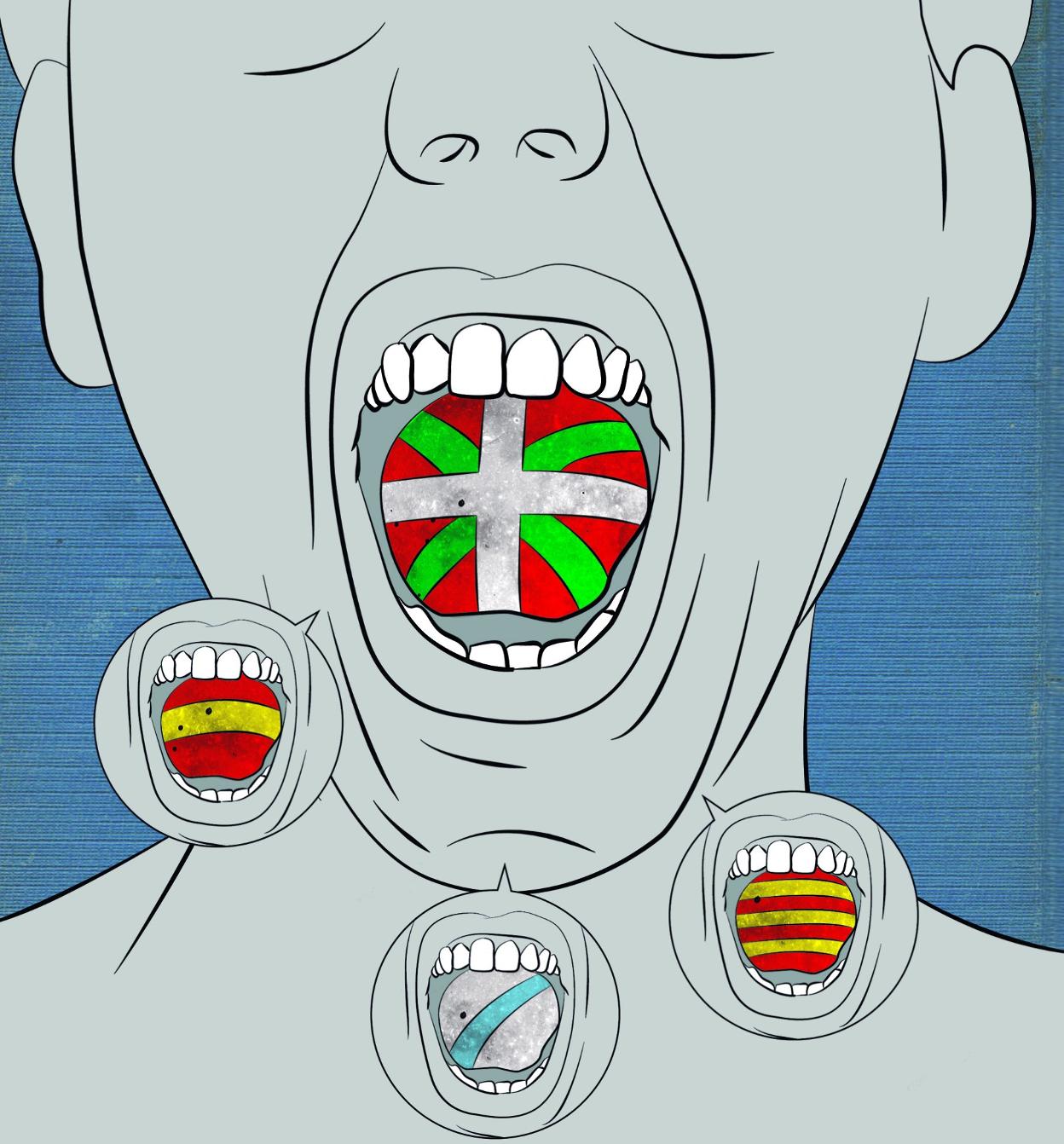

De quién son las lenguas? es una pregunta relevante que admite dos respuestas alternativas. De cada una de ellas nace un modelo diverso de comprensión ... y de actuación ante la realidad plurilingüe de nuestra sociedad. Por eso es relevante. La primera respuesta dice que las lenguas pertenecen a un cierto ente colectivo, como puede ser la comunidad, el pueblo, el territorio o, más en general, la sociedad. Porque la lengua es ante todo una seña de identidad, algo así como su alma. La segunda afirma que las lenguas pertenecen a los seres locuaces, a las personas que las usan, y que para ellos es sobre todo un medio de comunicación.

En el primer paradigma cada grupo humano posee (¿o es poseído por?) su lengua propia y tiene perfecto derecho (obligación incluso) de conservarla viva y pujante. Lo cual sólo se logra -es opinión experta- mediante su extensión a todas las personas de ese grupo para convertirla en común. La lengua propia es una especie de bien primario colectivo que puede ser impuesto a sus integrantes y defendido de agresiones lingüísticas externas. Además, la lengua común sería un factor de cohesión social que motivaría a la gente para la actuación comunitaria. Dado que es posible que los individuos que componen el grupo no perciban la necesidad de la lengua propia, sobre todo cuando no es la suya materna, la supervivencia del grupo autoriza a imponerla mediante coacción directa o bien mediante políticas de empujoncitos y ayudas, tales como la restricción del acceso al mercado laboral a los refractarios y su reserva para los colaboradores.

En este modelo comparece indefectiblemente una estampa idílica del pasado, un tiempo en que el grupo o territorio fueron perfectamente monolingües y sólo las imposiciones injustas de la historia y una llegada extensa de foráneos pudieron destruir. Por eso, la política actual debe corregir las injusticias del pasado y reequilibrar algo que nunca debió perderse: el uso preferente del idioma propio y la conllevancia de la otra lengua como una realidad más o menos antipática o tolerada.

La discriminación positiva solo vale para corregir injusticias actuales vivas, no unas historias hipotéticas

Este paradigma es el que inspira la política lingüística que se practica en España desde 1978. La legislación autonómica lo declara así y el Tribunal Constitucional lo ha bendecido al convalidar los objetivos de reequilibrio histórico de las lenguas propias y de cohesión social o paz lingüística. Son los territorios -el español y los autonómicos- los que mandan en la lengua y la política lingüística es un 'juego de tronos', un partido entre poderes territoriales en el que las personas son las pelotas con que se juega. El interés del centro es que no desaparezca el castellano en provincias, el de las provincias que el vernáculo llegue a ser común a todos.

Segunda respuesta y segundo modelo: la lengua pertenece a los hablantes en su radical personalidad distinta y separada. Son los seres humanos los que hablan y las lenguas están a su servicio, no al revés. Cierto, no sirve en esta materia la retirada liberal clásica que se adoptó en cuanto a la religión; no cabe decir que la lengua es una cuestión privada de cada cual. La existencia del Estado moderno determina la necesidad de una opción pública lingüística. Porque el Estado habla y habla mucho: presta servicios y recibe reclamaciones, es el ágora de la ciudadanía. Y debe fijar, inexorablemente, en qué idioma o idiomas atenderá a esa ciudadanía. Es decir, cuáles serán las lenguas oficiales. Eso es todo, y no es poco, fijar la oficialidad de una o varias lenguas. Ni espíritus colectivos ni culturas ancestrales, ni territorios ni pueblos: de lo que se trata es de establecer normativamente en qué idioma se atenderá a las personas. Y es que también el Estado está para las personas, no al revés.

Para ello, como es de sentido común (muy poco respetado en los últimos cuarenta años), lo primero a tener en cuenta es la realidad lingüística existente en la sociedad afectada. Y, además, que las lenguas son en lo esencial instrumentos para la comunicación. No se puede atender a todos en el idioma propio de ellos, hay algunos minoritarios en exceso, pero sí puede y se debe atender a quienes hablan el idioma común o vulgar y también a quienes hablan -además- otra lengua de notable implantación en cada territorio y que además tiene un poderoso valor sentimental para ellos (ni menor ni mayor, claro, que el valor sentimental que el idioma vulgar tiene para otros).

Que la realidad lingüística moderna pudiera ser injusta es una idea que, dejando de lado su más que discutible veracidad empírica, no sirve para amparar la coacción de las personas vivas. La injusticia sobre un muerto no se arregla con la injusticia sobre un vivo. Sea cual fuese la razón por la que unas personas concretas han llegado a hablar lo que hablan, intentar modificar esa su realidad personal mediante la coacción o el empujoncito es una medida carente de legitimidad si no cuenta con su propia voluntad, la de ellas. La discriminación positiva sólo vale para corregir injusticias actuales vivas, no unas históricas hipotéticas, decía Garzón Valdés.

La existencia de una lengua común conocida por todos los ciudadanos (por todos) garantiza las necesidades comunicativas de esos ciudadanos (de todos). Cierto, hay otras preferencias, que son las expresivas: hay quien prefiere comunicarse en alguno de los idiomas vernáculos por el valor que le otorga su sentir. Habrá que atenderlas según el presupuesto lo permita (que lo permite), pero con un límite bastante obvio: una política de atención a los hablantes en idioma no común nunca podrá ser tan intensa como para llegar a convertir ese idioma en una obligación para los demás hablantes. Por la sencilla razón de que el perjuicio o daño que sufre una persona bilingüe al verse obligado a hablar sólo en una de las dos lenguas que posee -cambiar de lengua- es menor desde cualquier punto de vista a la carga que supone para otra monolingüe el aprender esa lengua vernácula que no posee por raigambre (adquirir una lengua).

Un modelo éste que carece de éxito alguno en la política real de aquí y ahora. Pero que es difícilmente rebatible desde la desnuda razón que sopesa derechos y obligaciones. Pienso yo.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.