Secciones

Servicios

Destacamos

Lo de matar moscas a cañonazos le viene muy bien a un episodio de la Málaga decimonónica. Una historia de salud pública agravada por las lluvias de un septiembre como el actual, pero sobre todo por una mala praxis unida a la política y la ignorancia. El capítulo que azotó la ciudad ocurrió en 1803 y entró por el puerto de Málaga. Puntal de su economía y pujanza comercial en el Mediterráneo, los muelles de la capital también fueron una vía de entrada de enfermedades, como el tifus icteroides o fiebre amarilla, que comenzó a extenderse en verano de aquel año por el barrio de El Perchel. Pero en vez de declarar la epidemia y establecer cordones sanitarios, las autoridades de la ciudad optaron por mirar para otro lado, asegurar que no la enfermedad no era contagiosa y combatir el brote con cañonazos de azufre. Tan espectaculares como inútiles.

«En El Perchel y la Trinidad vivían muchos estibadores del puerto que descargaban las mercancías y que al entrar en contacto con la carga eran picados por el mosquito aedes que propagaba la enfermedad o, bien, por los miembros de las propias tripulaciones que llegaban contagiados», explica el arqueólogo Manuel Corrales, que señala que aquel episodio del bombardeo de azufre de las calles de la ciudad se apuntó en los anales de los fracasos de la medicina.

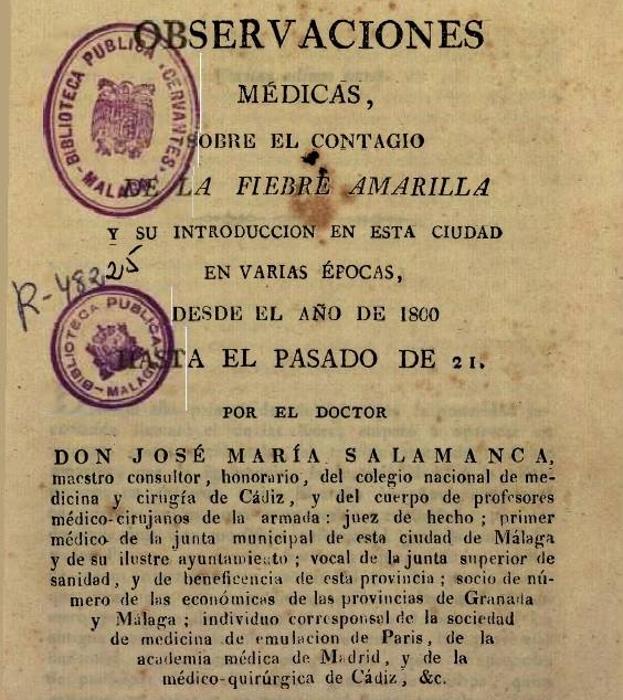

De hecho, este pasaje se refiere como ejemplo inadecuado de tratamiento por el doctor José María Salamanca que, en su libro 'Observaciones sobre el contagio de la fiebre amarilla y su introducción en esta ciudad en varias épocas' (1822), recordaba que veinte años después del bombardeo «todavía existen centenares de personas que recordarán la ridícula farsa de pretender extinguir la fiebre amarilla a cañonazos y con el perfume de los estiércoles del ganado boyar, que se llevaba por las calles».

Abono maloliente y azufre fueron así las recetas puestas en marcha por las autoridades para intentar detener la epidemia que trajo un barco procedente de América. Su capitán se alojó en casa de otro marinero, el patrón Miguel Verdura, que vivía en Callejones de El Perchel y acabó contagiando a todos los habitantes de la vivienda, ocho personas. El 7 de septiembre de 1803, el propio propietario del inmueble falleció junto a su padre y sus hijos -dos o tres, según las fuentes- y la fiebre amarilla comenzó a extenderse por el barrio. Los primeros en contagiarse fueron los vecinos que habían tenido contacto con los Verdura y el propio párroco de la Iglesia de San Pedro, que había ido a asistir a los moribundos.

«Poco a poco, como siempre sucede en los principios, se fue extendiendo de una en otra casa contigua hasta que el número de enfermos y muertos alarmó a toda la población y las autoridades», recordaba el doctor Salamanca, que explicaba que a finales de septiembre ya había una alerta en la ciudad, aunque el gobernador Pedro Trujillo se resistía a declarar la epidemia. Un grupo de facultativos alertó que se encontraban ante un brote de la temida fiebre amarilla, pero el jefe político y militar de Málaga prefirió creer a otro grupo de médicos que certificaba que se trataba de una dolencia «estacional y que no se propagaba por contacto ni roce». Pese a ello, los muertos ya habían superado los 400.

El 30 de septiembre, el cielo descargó una tempestad sobre Málaga, que provocó las consiguientes torronteras por toda la ciudad y las inundaciones llegaron a El Perchel y la Trinidad. «Los ignorantes cantaban victoria, creyendo que las aguas otoñales destruirían el contagio, si existía, al paso que los reflexivos que sabían la acción de la humedad y el calor subsiguiente, que en octubre era todavía grande, sobre el desarrollo de los miasmas infestantes, pronosticaban de otra manera», reflexionaba José María Salamanca. Así fue.

«Ningún cordón, ninguna incomunicación dispuso la autoridad, a pesar de que en octubre los focos se hallaban ya establecidos en varios puntos de la ciudad», criticaba el médico. Cuando ya no hubo más remedio que intervenir, se estableció un cementerio en la playa de San Andrés y su buscó munición. Literalmente.

«El colmo de la ridiculez fue traer cuatro cañones y dispararlos, una y otra vez, en medio de aquellas calles estrechas, al objeto de purificar la atmósfera. El cañoneo se sostuvo cinco o seis días, no faltando enfermo que se agravase o falleciese por la impresión recibida», recordaba el cronista Narciso Díaz de Escovar en su libro 'Las epidemias de Málaga', donde también daba el dato de que «se roció estiércol de bueyes y se quemaron grandes regueros de pólvora y azufre, con lo que se conseguía llenar la atmósfera de gases inútiles perjudiciales para la respiración y consumir el aire vital tan necesario». Un despropósito.

Tras aquel espectáculo inútil para la galería, el gobernador no tuvo más remedio que incomunicar el barrio de El Perchel el 10 de octubre. Pero ya era tarde. Dos semanas después y ante la gravedad de la situación cuyas noticias habían llegado a Madrid, el rey envió a Málaga al médico, cirujano de la Armada Española, catedrático de Química y epidemiólogo, Juan Manuel de Aréjula, que no tardó en declarar una epidemia de fiebre amarilla. La enfermedad estaba ya extendida por toda la ciudad, pero el facultativo estableció protocolos médicos para acabar con el contagio. Desde la aplicación de medicamentos a la rápida sepultura de los cuerpos de los fallecidos, pasando por la prohibición de las reuniones.

Más de dos meses después, el 20 de diciembre, se fumigó la ciudad para acabar con el brote que, en su momento de mayor virulencia, llegó a afectar a 300 personas en un solo día. Según recogía Díaz de Escovar, de las 16.517 personas afectadas, fallecieron 6.884. Un número que no habría sido tan alto si, en lugar de cañonazos y azufre, se hubiera aplicado la ciencia desde un primer momento.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Recomendaciones para ti

Tiroteo en Málaga con cuatro heridos en Carretera de Cádiz a plena luz del día

María José Díaz Alcalá

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.