Secciones

Servicios

Destacamos

Secciones

Servicios

Destacamos

Se les conoce como las Casas de Cantó. Los pisos ubicados junto al Hotel Miramar, frente a la playa de La Caleta, son célebres entre los malagueños de más edad y no hay taxista al que no le suene este nombre. Fueron unos de los primeros bloques plurifamiliares modernos de la capital, construidos a principios de los años 50 con un diseño rompedor que incluía zonas comunes ajardinadas, piscinas, calefacción central, ascensores y los primeros cuartos de baño completos de la época. Pero la historia de las Casas de Cantó guarda más curiosidades, como por ejemplo que durante mucho tiempo fueron de alquiler y que la propietaria fue una condesa. Repasamos algunas de ellas de la mano de documentación sobre la época y de los testimonios de vecinos que llevan viviendo en estos célebres pisos casi desde sus inicios.

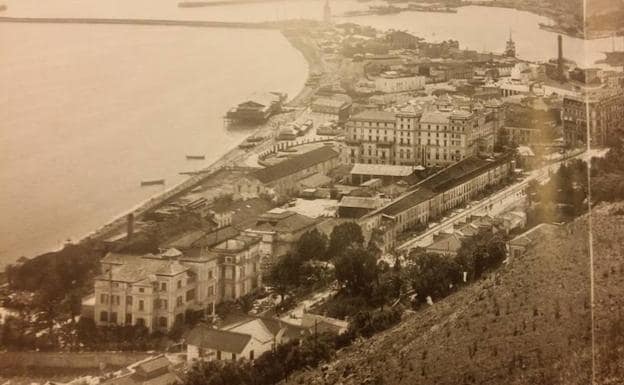

Los terrenos en los que se ubican las Casas de Cantó fueron anteriormente unas bodegas propiedad del Conde de Príes. De hecho, esta familia da nombre a la Avenida de Príes, que se encuentra cerca de las Casas de Cantó, paralela a las denominadas 'quince casitas' de esta vía, que en su día fueron los hogares de los trabajadores de la propia bodega, según recoge Ctesifonte López en su obra 'De La Caleta al Cielo'. Las Bodegas de Príes estuvieron allí, según este libro, entre los años 1770 y 1917, cuando fueron adquiridas por la Compañía Mata, también para continuar su funcionamiento como bodega. Sin embargo, la nueva bodega no duró mucho, ya que la familia Mata trasladó la producción a la calle Purificación porque la vieja fábrica estaba anticuada y la cercanía al mar no era buena para el vino.

Sobre para qué sirvieron estos terrenos hasta el año 1941, cuando empiezan las obras de las Casas de Cantó, apenas existen datos. Mili Oporto, una de las vecinas de Cantó y que se crió en la cercana calle Puerto, en la Malagueta, asegura que se utilizaba de almacén para pasas y naranjas. De hecho, según el libro de Ctesifonte López, la Compañía Mata se dedicó durante mucho tiempo a la exportación de este tipo de productos. Otros vecinos han escuchado historias como que hubo un picadero para caballos y hasta que el Málaga C. F. llegó a entrenar allí antes de estrenar su Estadio en los Baños del Carmen en 1922.

En 'De La Caleta al Cielo', el autor explica que, durante la Guerra Civil el solar se conoció como 'El Picadero de Mesa' y era donde, «recién liberada Málaga, los Pelayos, jóvenes de los Requetés», acudían a hacer la instrucción.

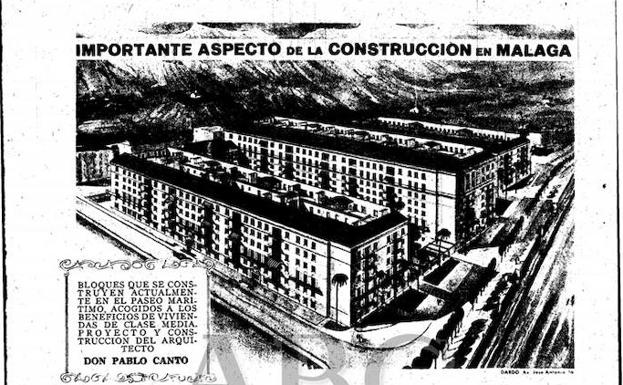

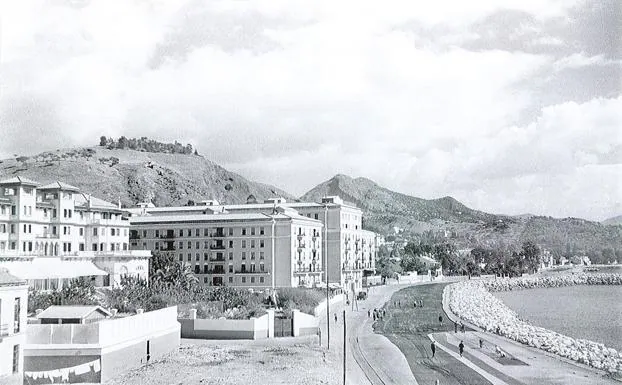

Las obras de las Casas de Cantó arrancan en el año 1941 y fueron obra de Pablo Cantó y Fernando García Mercadal. En una época de la posguerra en la que la ciudad tenía serios problemas con la vivienda, con muchas casas destruidas en la contienda y barriadas enteras de chabolas, el Gobierno Franquista lanzó una serie de ayudas públicas destinadas a la construcción de casas por iniciativa pública y privada, como es este último el caso de las Casas de Cantó. El diseño, según la 'Guía de Arquitectura del Málaga', editado por el Colegio de Arquitectos con la Consejería de Obras Públicas y Transporte, responde a la llamada arquitectura de la autarquía, de la que también son ejemplo las barriadas de Carranque -construida entre 1953 y 1957- o la que fue la barriada del Generalísimo Franco. El concepto de este tipo de edificaciones responde, según el libro 'Historia de un siglo', editado por SUR, un sistema autosuficiente, lo que se buscaba era crear un pueblo dentro de la ciudad, con el máximo de comercios y servicios para que los vecinos pudieran hacer vida sin salir del barrio.

Aunque la construcción no estuvo exenta de polémica. Uno de los hijos de Pablo Cantó, Rafael Cantó, recuerda que esta promoción dio muchos quebraderos de cabeza a su familia. «Hubo problemas con el Hotel Miramar, porque decían que le quitaba vistas; criticaron mucho la calidad de la obra; pidieron la devolución del crédito y se llegó a decir que mi padre tenía algo que ver con el jefe de la Falange, José Antonio Girón, pero eso tampoco era cierto», recuerda Rafael Cantó.

Durante las obras, se produjo un derrumbe en una de las fases. «Se cayó un muro o un techo; lo que cuentan es que, para demostrar que la construcción era fiable, los arquitectos decidieron añadir dos plantas más en la fase central, con lo que en vez de tener cinco alturas llegaron en esta parte hasta siete», recuerda Mili Oporto.

Los vecinos más antiguos de las Casas de Cantó hablan de dos apellidos, Despujol y Colomer. Javier Zorrilla, presidente de la mancomunidad de las Casas de Cantó y vecino desde el año 1954, cuando llegó a los pisos con cuatro años, señala que en las escrituras originarias de los bloques constaban estos apellidos y se hablaba del terreno de 13.000 metros cuadrados en total, 7.000 construidos y 6.000 metros cuadrados de superficie al aire; «al principio eran todos pisos de alquiler de estas dos familias, que fueron vendiendo con los años las propiedades», explica Zorrilla. La familia Despujol, originaria de Barcelona pero que se estableció en Valencia, ostentaba el título del condado de Caspe. Por eso, muchos de los inquilinos hablaban de la condesa de Caspe en referencia a los propietarios de las viviendas.

Los alquileres eran bastante elevados para la época. Herminia Llamas, que regentó un colegio entre los años 1950 y 1984 en los bajos de uno de los edificios, que daba a la calle Santa Cristina, recuerda que la renta de los bajos ascendía a 500 pesetas. «Era muy caro, teniendo en cuenta que el salario de un asalariado rondaba las 300 pesetas», recuerda esta maestra jubilada.

Las Casas de Cantó, a pesar de acogerse a estas ayudas, estaban pensadas para familias burguesas y era una construcción muy moderna para la época. Con forma de tridente, contaba con espacios comunes ajardinados. En cada uno de ellos existía una piscina. Por primera vez, el edificio mira al mar. Hasta entonces, las casas de las familias pudientes vivían de espaldas a la playa -por ejemplo, las viviendas nobles del Paseo de Sancha-, y eran las casitas de los pescadores las que miraban al mar. Aunque ahora los bloques son de color amarillo claro, en su origen eran de color berenjena.

Contaban con 13 porterías, cada una de ellas con ascensores -fueron de las primeros bloques en tenerlos- y los pisos tenían puerta de servicio, calefacción central con una caldera central en el sótano -aunque los vecinos dicen que nunca llegó a funcionar-, agua corriente, techos más bajos y un cuarto de baño completo tal y como lo conocemos hoy. «Las cocinas venían equipadas con la denominada 'cocina económica, con una portezuela para el carbón, y tenían una chimenea que salía a la azotea», recuerda uno de los vecinos, Víctor Sáez, presidente de la comunidad de uno de los pisos y que llegó a las casas con su familia en el año 1953. También añade que los dormitorios de matrimonio tenían un timbre para llamar al servicio doméstico en la cocina.

«Los jardines eran muy bonitos y los cuidaba un jardinero, en uno de ellos, el de San Antonio había una piscina en alto de la que salía un caño de agua que conducía el sobrante por una canalización en el suelo hecha con rejas verdes que se bifurcaba para regar los parterres», señala Sáez.

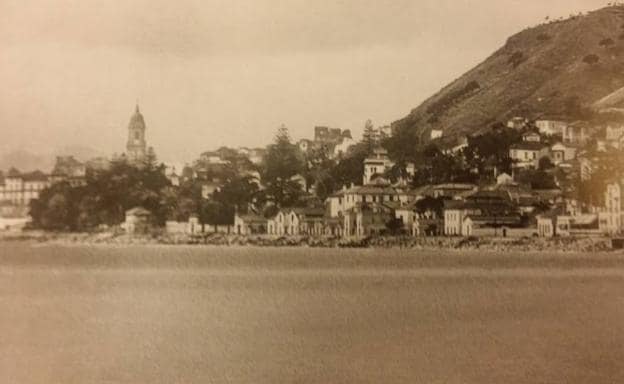

Cuando se construyeron las Casas de Cantó, el Paseo Marítimo tal y como existe hoy en día no existía. Junto a los bloques, se encontraban las vías del tren que unía Málaga y Vélez-Málaga, la conocida como 'La Cochinita'. Así lo explica Víctor Sáez, quien todavía recuerda cómo los pescadores extendían las redes de pesca para repararlas en el espacio entre las vías y la escollera, porque en aquel entonces no existía playa, sino que había que saltar las rocas para poder bañarse.

En los primeros años, la actividad comercial en las Casas de Cantó fue bastante importante. Llegó a albergar dos escuelas, una de ellas fue una de las primeras en adoptar la pedagogía Montessori en Málaga. «El Liceo Montessori daba al jardín de San Antonio, que hacía las veces de recreo, y la regentaba el profesor don Alfredo», recuerda Víctor Sáez, que fue uno de los alumnos de este colegio. El otro, el de las 'señoritas', como se las conocía en la época, Herminia Llamas y Trini Márquez, acogía a niños hasta los doce años. Una de las maestras, con 91 años, recuerda que muchos de sus alumnos eran hijos de los trabajadores de los jefes del Hotel Miramar, puesto que muchos de ellos acabaron viviendo en las Casas de Cantó. «Incluso nos dejaban bañarnos en la piscina del hotel porque nos conocían», rememora Herminia.

Uno de ellos era Tomás Pugés, hijo del director de sala del Miramar, que también llegó a trabajar en el hotel. Sobre las Casas de Cantó en sus primeros tiempos, recuerda que había dos lecherías, dos mercerías, una peluquería de caballeros y una pescadería, que luego fue el bar de Mari, en el que se compraba hielo. Pugés señala que en las casas había agua corriente, pero que no era potable porque venía directamente del mar. «Había que recoger el agua potable con cántaros que traía un señor», dice. «Con el tiempo, pusieron un grifo con agua potable en la portería», explica Herminia Llamas.

También había un zapatero, una churrería, dos lecherías, una mercería, dos ultramarinos, el de Angelio y el del Pajarito, mientras que en los túneles que unen los jardines con la calle Navas de Tolosa, se ponía un hombre a alquilar tebeos, según asegura Tomás Pugés, quien afirma que también había una sede de Acción Católica para los jóvenes.

En uno de los bajos de las Casas de Cantó, la que ahora da al chiringuito Cachalote, existía un pequeño hotel, el Bahía, que fue escenario de una película de Hollywood. Así lo recoge el libro 'Málaga Cinema', escrito por Juan Antonio Vigar y el periodista de SUR Francisco Griñán. El hotel Bahía y las Casas de Cantó salían en algunas escenas de la película 'Fuego sobre África', dirigida en 1954 por Richard Sale y protagonizada por Maureen O'Hara. De hecho, uno de los entretenimientos favoritos de los niños que crecieron en Cantó era ir a ver a las estrellas del cine que en estos años se alojaban en el Hotel Miramar cuando rodaban en Málaga, según confiesa Víctor Sáez. Pero no era el único entretenimiento de la 'chiquillería' del barrio. «En la piscina del jardín de San Antonio se celebraban veladillas de boxeo, que eran muy populares en la época, porque uno de los vecinos practicaba este deporte y traía a compañeros del gimnasio para celebrar enfrentamientos», señala Javier Zorrilla.

Mirando al mar, cerrando los jardines interiores entre los edificios, se encontraban los Baños de Apolo y el quiosco Frente al Mar, que hoy en día son el Restaurante Apolo y una empresa de paquetería. Muchos de los primeros inquilinos de las Casas de Cantó llegaron a conocer los Baños de Apolo. «Llegaba agua de mar que se calentaba y acudían hombres y mujeres a darse baños contra el reúma», dice Tomás Pugés. «Había unas bañeras con patas y tapadera, donde solo había un hueco para sacar la cabeza», añade Javier Zorrilla. Aunque estos baños tomaban el nombre de los centenarios Baños de Apolo, que convivió con los Baños de la Estrella, nada tenían que ver, puesto que estos últimos se encontraban a pie de playa y se trataba de un chiringuito de cañizo con techo de zinc y que hasta los años 20 era de quita y pon y solo se montaba en verano.

Publicidad

Josemi Benítez, Gonzalo de las Heras y Jon Garay

Óscar Beltrán de Otálora / Gonzalo de las Heras (graphics)

Encarni Hinojosa | Málaga

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.