Secciones

Servicios

Destacamos

ANTONIO JAVIER LÓPEZ ajlopez@diariosur.es

Lunes, 1 de noviembre 2010, 13:08

«Otras guerras consisten en una sucesión de batallas. Esta guerra es una sucesión de tragedias». Era la anotación del escritor húngaro Arthur Koestler a su paso por Motril, camino de Málaga, en enero de 1937. La frase abre además la investigación titulada 'Las lógicas de la violencia', un trabajo del profesor de la Universidad de Zaragoza José Luis Ledesma incluido en el último número de la revista 'Andalucía en la Historia', que dedica un monográfico a los años de sangre y plomo de la Guerra Civil.

«Andalucía fue la región española donde hubo más fusilamientos sumarios durante la contienda», adelanta el historiador. Además, Ledesma destaca que la toma de Málaga constituye «uno de los primeros ejemplos en la historia universal de guerra total, por la movilización de todos los recursos militares en la consecución de un objetivo y porque, por primera vez, se difuminan las fronteras entre civiles y militares a la hora de atacar al enemigo».

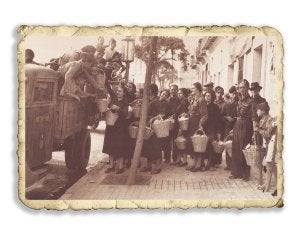

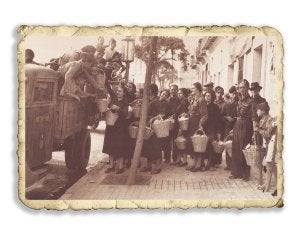

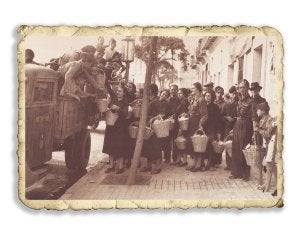

Los bombardeos sucedidos a partir de agosto de 1936 o el triste éxodo de malagueños a través de la carretera de Almería constituyen algunos de los ejemplos citados por Ledesma en su argumentación. El profesor también incide en otro aspecto que diferencia el caso español de otros conflictos: la violencia fue mucho mayor durante los primeros compases del enfrentamiento, cuando ambos bandos pensaban que aquello se resolvería en unas semanas y nadie intuía una guerra de mil días.

Apoyo a los insurgentes

Y esa crueldad inicial encontró uno de sus primeros y más intensos objetivos en el clero de la provincia. «Se identificaba con las fuerzas que apoyaban a los insurgentes y eso provocó su persecución con especial fiereza, hasta el punto de que casi la mitad del clero de Málaga sucumbió a la cacería de la que fue objeto», prosigue.

Ledesma cita investigaciones anteriores que cifran el número de víctimas del «terror rojo» en Málaga en unas 2.600 personas. Pese a todo, el profesor de la Universidad de Zaragoza recuerda el «evidente desequilibrio» en el número de ajusticiados en uno y otro bando en el cómputo regional.

El especialista pone por delante las dificultades para calcular con exactitud del número de represaliados. Hecha esa salvedad, el profesor de la Universidad de Zaragoza se apoya en investigaciones que registran unas 8.400 víctimas a manos de los republicanos frente a las más de 40.000 ejecuciones por parte de los sublevados. «Una parte considerable de ellas se produjeron tras la caída de Málaga en manos de los rebeldes en febrero de 1937 y otra parte en la posguerra», acota.

La espiral de violencia desencadenada con la contienda ofreció una de sus variantes más crueles en los campos de concentración, objeto de otra de las investigaciones incluidas en el nuevo número de 'Andalucía en la Historia'. En ese estudio, el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Javier Rodrigo, detalla que la «gran oleada» de campos de trabajo en Andalucía se produjo en 1939, fecha en la que surge el cuartel de La Aurora en Málaga, en el que llegaron a estar recluidas 4.300 personas.

Junto con el acuartelamiento de La Aurora, la provincia contaba con otros campos de concentración en Torremolinos (con 4.494 personas censadas en abril de 1939), Antequera (2.194) y Ronda (2.016). De este modo, al final de la Guerra Civil había más de 13.000 presos en los campos de concentración repartidos por suelo malagueño.

Encontrar los motivos

Pero el último número de 'Andalucía en la Historia' pretende ir más allá de las cifras globales para detenerse en asuntos más relacionados con el comportamiento de las personas que vivieron aquellos años. Aspectos cercanos a lo psicológico que en algunos casos sirven para explicar algunas de las causas del episodio más negro en la historia reciente del país.

Como explica la coordinadora del dosier -la profesora de la Universidad de Granada, Teresa María Ortega-, en los últimos años «han cobrado una importancia capital los puntos de vista orientados al estudio de los móviles que indujeron a los individuos a desempeñar un papel protagonista en el respaldo a las nacientes instituciones franquistas, tomando partido a veces de manera entusiasta en la defensa de los postulados ultranacionalistas y reaccionarios sostenidos por el bando rebelde desde la denominada 'retaguardia nacionalista'».

Un «entusiasmo» y una «fe» que destacaba el Comisario Jefe de Málaga en los informes sobre sus subordinados redactados a finales de 1939. El estudio de estos documentos centra la investigación del profesor de la London School of Economics, Peter Anderson, quien escribe: «Estos agentes de policía albergaban una marcada aversión ideológica contra sus enemigos, originada en periodos anteriores o durante la propia Guerra Civil».

Y concluye: «Un gran número de los nuevos agentes se presentaron, parece que por su propia cuenta en muchos casos, a servir en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia cuando la ciudad cayó en febrero de 1937. La mayoría de ellos procedían del común de la sociedad que había sufrido intensamente los primeros meses de la guerra, llevando tales experiencias al desempeño de su nueva actividad policial». La venganza a la vuelta de la esquina, el horror a pie de calle.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Favoritos de los suscriptores

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.