Secciones

Servicios

Destacamos

ANTONIO ROCHE

Domingo, 14 de marzo 2010, 03:12

Peñarrubia fue un municipio de Málaga hasta 1973. Perteneció al Condado de Teba desde la conquista castellana. En 1843 se independizó de Teba y pasó ser término municipal propio, gracias a la cesión del territorio que hizo el municipio matriz: 35,8 kilómetros cuadrados.

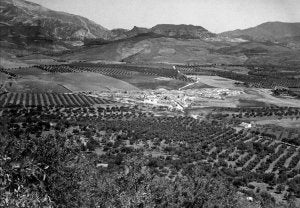

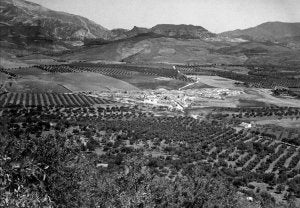

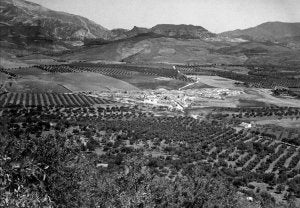

Este pueblo blanco de la comarca de Guadalteba tenía un núcleo de población, la barriada Gobantes, que cobró importancia porque en ella se construyó la estación de ferrocarril, lo que mejoró la comunicación de Peñarrubia con el exterior. Como ocurría con la mayoría de los pueblos del entorno, su economía estaba basada en la agricultura, en concreto, en el olivo y el trigo, aprovechando la fertilidad y productividad de sus tierras, la mayoría heredadas de sus mayores.

Los llamados 'polos de desarrollos' impulsados por Franco pusieron los ojos en la zona a mitad de los años sesenta y proyectaron construir dos embalses en los ríos Guadalhorce -los lugareños le llamaban también río Gobantes- y Guadalteba, que discurrían por fértiles campos de olivares y de cereales de Peñarrubia. Ambas corrientes se unían en la confluencia, lo que los peñarrubieros denominaban 'La junta de los ríos'.

Dos presas gemelas

El Estado vio la necesidad de incrementar la capacidad de regulación por dos motivos principales. Uno, por la concesión al Ayuntamiento de Málaga de un caudal continuo para abastecimiento de la ciudad y otro por la aprobación en 1961 del Plan de Riegos del Guadalhorce. Al principio se pensó en construir una gran presa, pero problemas geotécnicos lo desaconsejaron y se optó por otra solución: construir dos presas gemelas, una en cada río, pocos metros más arriba de su confluencia, que, con aguas altas, formaban un solo embalse.

Las obras empezaron en la primavera de 1966. Las primeras excavaciones revelaron que el terreno de cimentación era mucho más problemático de lo que habían mostrado los estudios previos a la redacción del proyecto, lo que obligó a una sustancial modificación del mismo.

Los trabajos crearon inquietud en la población. Los vecinos vieron que aquella gran obra hidráulica era ya irreversible y empezaron el éxodo en 1970 -hace ahora 40 años-, coincidiendo con el auge de la emigración. En esos momentos Peñarrubia, que contaba con Ayuntamiento, colegio, iglesia y cuartel de la Guardia Civil, tenía 1.832 habitantes censados. Muchos de ellos se fueron a Barcelona, donde encontraron trabajo y allí terminaron sus vidas. Otros se establecieron en Gerona y algunos se quedaron en pueblos de los alrededores como Ardales y Campillos.

También contribuyó al éxodo el deterioro en el que entró Peñarrubia, ya que se dejaron de hacer las obras de mejoras en el pueblo a sabiendas de que más tarde o más temprano el pueblo quedaría sumergido bajo las aguas del embalse del río Guadalteba.

En ese periodo, los peñarrubieros vivían en una constante incertidumbre, sin conocer realmente su destino final ni las compensaciones que iban a recibir por las pérdidas de sus fincas y de sus casas. Hartos de la falta de información, una comisión se trasladó a Málaga para entrevistarse con el gobernador civil, Víctor Arroyo.

Instituto de Colonización

La comitiva estaba formada por el alcalde de Peñarrubia, Ramón Alonso Muñoz; el concejal Eduardo Fontalba Fontalba; el vicepresidente de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, José Chevás Aytés, y el presidente de la sección de trabajadores de la citada hermandad, Antonio Rivas Trujillo, entre otras personas. Acompañaban al gobernador el ingeniero director de la Confederación Hidrográfica del Sur de España, Enrique Carrasco Gadea, y el ingeniero jefe del Instituto Nacional de Colonización, Simón González Ferrando.

En la reunión, celebrada el 13 de abril de 1970, Víctor Arroyo, que previamente había sido informado de las indemnizaciones previstas por el Estado para los afectados, instó a los vecinos a que en un breve plazo de tiempo indicaran en qué pueblos o fincas del Instituto de Colonización querían instalarse. A los peñarrubieros le ofrecieron, finalmente, en Santa Rosalía, junto a Campanillas, casas a precios económicos, mientras que su territorio de origen -que incluía también el núcleo de Gobantes- pasó a formar parte de Campillos, aunque no sin cierta disputa entre los municipios colindantes.

Tras el desalojo, las casas del municipio fueron derruidas para evitar la reocupación de las mismas, quedando sólo en pie la iglesia, el colegio y el cuartel de la Guardia Civil, que fueron usados por la Confederación Hidrográfica del Sur. En 1973 se procedió a la inundación del pueblo, que hoy yace en el fondo del embalse. Pero nunca sepultará la nostalgia de sus habitantes.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Descubre la fruta con melatonina que te ayudará a dormir mejor

El Diario Vasco

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.