Secciones

Servicios

Destacamos

Ana Pérez-Bryan

Sábado, 5 de marzo 2016, 00:54

La imagen de la Semana Santa tal y como se disfruta hoy nada tiene que ver con la de unos siglos atrás. Su historia, que corre ligada a la de la ciudad, está repleta de anécdotas y curiosidades que pocos conocen. Muchas de ellas se desvelan ahora en una de las rutas culturales que impulsan Cultopía (www.cultopia.es) y el historiador Pepe López con motivo de la Semana de Pasión en Málaga, y que son fruto de sus investigaciones en los archivos de la época. Aquí tienes las diez más relevantes:

¿Por qué los tronos en Málaga se sacaban con correas?

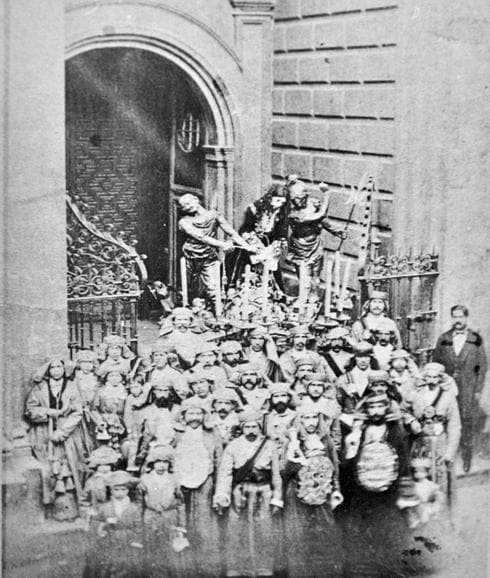

Era la forma tradicional de hacerlo durante los siglos XVII y XVIII. Los tronos de la época, de peana de carreta, eran bastante más pequeños que los actuales y además no tenían patas. A los 'hombres de trono' se les llamaba correonistas porque para cargar con las imágenes utilizaban unas correas dispuestas en el pecho a modo de bandolera por las que se deslizaban los varales del trono, más o menos a la altura de las caderas. La falta de patas se suplía, además, con unas enormes horquillas que sostenían la estructura en los descansos. En una de las primeras imágenes que se conservan de la Semana Santa de Málaga se aprecia efectivamente que los encargados de llevar el trono portaban este tipo de correas, en este caso para sacar en procesión a Nuestro Padre Jesús de la Puente Celdrón, de la Cofradía de la Paloma. Esta técnica desapareció con el paso de los años, pero en localidades como Casabermeja aún se conserva esta tradición.

¿Por qué ser cofrade garantizaba el derecho a tener medicamentos o un entierro digno?

Cuando se crearon a partir del siglo XVI, las cofradías no sólo tenían una vocación de culto a las imágenes. También cumplían una función social de peso y de protección de las capas de la población más desfavorecidas. Fue el caso, por ejemplo, de la Cofradía de Ánimas y Ciegos, que tiene su origen en el siglo XVI pero que no procesiona a su titular por primera vez hasta 1935. En todo ese intervalo, su función era, entre otras, la de atender a sus cofrades menos pudientes, y así se recoge de manera explícita en sus estatutos: en esos casos, se garantizaban los medicamentos en el caso en que éstos cayeran enfermos, el 'buen morir' en el caso de fallecimiento (el hermano mayor se dirigía a casa del moribundo a acompañarlo en el trance) y por su puesto el enterramiento con muñidor (el anuncio de la muerte en el barrio a través de campanas) y la procesión hasta la capilla para la sepultura. Esta costumbre de celebrar los enterramientos en la propia sede de la imagen terminó en 1835 con la primera desamortización eclesiástica, cuando se prohíben los enterramientos en edificios públicos, y además por cuestiones de salubridad.

¿Qué tenían que ver las cofradías con los gremios?

Más allá de la función social de las cofradías, el origen de muchas de ellas está en el espíritu gremial y en la intención de proteger ciertas actividades económicas de sus hermanos, a imagen de cómo se hacía siglos atrás en los 'collegia' del Imperio Romano. En Málaga, por ejemplo, una de las más conocidas es la de Viñeros (gremio de la vid) o la de la Virgen del Carmen, tradicionalmente vinculada a los pescadores.

¿Cuál fue la única procesión que salió a la calle en 1904?

Fue la del Cristo de Cabrillas. Su imagen fue muy conocida en la Málaga de finales del siglo XIX y principios del XX y fue la única que salió a la calle en el año 1904 por el fuerte sentimiento anticlerical de la época. Cuentan las crónicas que el Cristo fue apedreado en su recorrido, unas en referencia a estos movimientos anticlericales y otras, en cambio, atribuían la respuesta a cofrades resentidos por no ver sus imágenes en las calles. En cualquier caso, el año 1905 fue el de su última procesión por las calles de Málaga (la leyenda cuenta incluso que durante ese último itinerario un hombre murió apuñalado y otro quedó ciego, y que ambos eran casualmente protagonistas del 'ataque' del año anterior) y la cofradía desapareció en el año 1910. La imagen del Cristo de Cabrillas, de la que se decía que le crecían el pelo y las uñas y que había que cortárselos) fue pasto de las llamas durante la quema de iglesias en 1931.

¿Cuál fue el conflicto que enfrentó en tribunales a la Cofradía de la Virgen de la Soledad con el obispo de la época?

Antes de que la Cofradía de la Virgen de la Soledad se uniera en 1915 con la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y pasara a ser congregación, era una institución independiente. Sin embargo, durante el siglo XVII se llegó a enfrentar en los tribunales con el obispo de la época, el obispo Moscoso, porque éste quería que pasara a convertirse en una hermandad y depender, por tanto, de la Cofradía de las Angustias. La Cofradía de la Soledad ganó el juicio y su derecho a la independencia, pero el obispo guardaba un as bajo la manga: si querían seguir procesionando a su imagen, a cambio tenían que mantener económicamente un hospital que acababa de abrirse en el Perchel. Las partes llegaron a un acuerdo y la Virgen siguió saliendo a la calle.

Por otra parte, la Virgen de la Soledad es la protagonista de una de las leyendas más conocidas de la Semana Santa malagueña. Cuentan las crónicas que en marzo de 1756, durante unas maniobras en la bahía de Málaga, una fragata de la Armada Española se vio envuelta en una tormenta de tal envergadura que la tripulación se encomendó a Dios. En ese momento se iluminó en el horizonte una pequeña luz que los tripulantes, una vez en tierra y sanos y salvos, comprobaron que coincidía con el camarín de la Virgen de la Soledad. Los marines entraron y pidieron celebrar una misa en agradecimiento por su salvación, aunque el párroco les informó de que al ser Sábado Santo no se podía celebrar la misa. A cambio, los miembros de la Armada Española cantaron a sus pies la Salve Marinera, que ha quedado para siempre vinculada a la imagen de la Virgen de la Soledad como autora del milagro de la bahía de Málaga. Tras este acontecimiento, los miembroe de la fragata se movilizaron ante las altas instancias de la Armada y solicitaron al Vaticano una misa de acción de gracias. Pasado un tiempo, el Papa Benedicto XIV concedió a la Cofradía el título de Pontificia y una bula por la cual, al mediodía de cada Sábado Santo, podía celebrarse una solemne misa de acción de gracias.

¿De dónde viene el nombre de la Zamarrilla?

Más allá de la leyenda del bandolero y la Virgen que todos conocen, el origen del nombre de Zamarrilla está en el litigio por unas tierras. Cuando se conquista Málaga por parte de los Reyes Católicos la Iglesia se quedó con una parte muy importante de tierras que luego alquilaba por dos vidas (es decir, la de la persona que alquilaba y posteriormente por su descendiente). Esta zona concreta del entorno de la Trinidad fue alquilada a Isabel López, que a su muerte pasó a manos del marido. El hijo de ambos no respetó que el contrato había expirado tras el fallecimiento de sus padres y le vendió la propiedad, en el siglo XVI, a Alonso Hernández Zamarrilla. Dos años después la Iglesia reclamó lo que era suyo y ganó en los tribunales, de modo que Zamarrilla tuvo que pagar por ese tiempo de más. En aquella época salió a la luz la verdadera identidad de Zamarrilla, un ciudadano converso a quien se acusó de practicar el culto musulmán en la vivienda y que acabó siendo apresado por la Inquisición. Cuando la iglesia recuperó esas tierras se erigió una ermita justo en esa zona, donde los vecinos habían iniciado la costumbre de celebrar rosarios nocturnos en torno a una cruz de humilladero (se llamaban así porque eran las cruces donde la Inquisición castigaba a los que no cumplían).

¿Por qué el Rico lleva a sus pies la cabeza de San Juan?

Convertida en una de las imágenes de referencia de la Semana Santa por el privilegio que otorgó Carlos III de liberar a un preso en la procesión tras una epidemia de peste, también es digno de destacar que la imagen del Cristo lleva una cabeza de San Juan Bautista a sus pies. Cuenta la historia que el busto fue robado por un preso de la antigua Iglesia de San Sebastián (hoy Iglesia del Santo Cristo de la Salud), que en la época estaba pegada a la cárcel, para entregársela a un compañero víctima de la peste. El busto original del santo se guarda en los fondos del futuro Museo de la Aduana y todos los años se cede a la cofradía para recordar ese acontecimiento histórico.

¿Por qué la Virgen de los Remedios acompañó al Cristo de los Estudiantes durante tres años?

A la Virgen de los Remedios, que en la actualidad se venera en la Iglesia de los Santos Mártires, se le atribuye el milagro de parar un maremoto que ocurrió en 1755 y que afectó a muchas ciudades costeras como Cádiz. Los cofrades malagueños, asustados, sacaron a la Virgen en procesión hasta Puerta del Mar y justo allí el maremoto paró a los pies de la Virgen. A mediados del siglo pasado, la Cofradía de Estudiantes pidió la imagen para que acompañara a su Cristo -la cofradía aún no disponía de fondos para incorporar la imagen de la Virgen en su recorrido-, por eso la Virgen de los Remedios lo acompañó durante tres años. Como curiosidad, cabe destacar que la Virgen de los Remedios no es una dolorosa como la mayoría de las imágenes que procesionan en Málaga, sino una imagen de Gloria con un Niño Jesús en brazos que además hoy en día tiene una hermandad propia.

¿Cuál es la cofradía más antigua de Málaga?

Los documentos históricos hacen referencia a la Archicofradía de la Sangre como la más antigua de la ciudad, con unos estatutos que fueron redactados en 1507. Eran los años posteriores a la conquista de Málaga por parte de los Reyes Católicos y era una tradición que a medida que se iban ganando ciudades para la causa católica se iban creando las cofradías. Sin embargo, y aunque no está documentado, puede que fuera incluso más antigua la cofradía de la Vera Cruz, también ligada a los Reyes Católicos y a la forma en la que entraron en Málaga: en concreto, en cuanto los monarcas ponían un pie en la ciudad lo hacían con una cruz católica (vera cruz) y en una especie de procesión similar a las que las cofradías reprodujeron con posterioridad recordando la de los monarcas por la calle Granada de la capital.

¿Cuál es la relación entre la diosa pagana Noctiluca y la Virgen del Carmen?

A pesar de que el origen de la Semana Santa se remonta al siglo XV con la entrada de los Reyes Católicos en las ciudades, es un hecho que la tradición del culto hunde sus raíces en la forma en la que la cultura pagana rendía homenaje a sus dioses, sobre todo en el Próximo Oriente y 2.500 antes del nacimiento de Cristo. En Málaga, por ejemplo, cuando la ciudad fue fundada por los fenicios en el siglo VIII a. C. existía la costumbre anual de procesionar a la diosa Malac o Noctiluca, desde su templo en el Monte del Higuerón hasta la costa, donde era sumergida en el mar. Muchos historiadores ven un paralelismo entre esta tradición y la de hoy en día, aunque en su versión católica, cuando cada mes de julio se celebra la procesión de la Virgen del Carmen.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

El origen de la expresión 'joder la marrana' y su conexión con el vino

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.